不起眼的寶庫

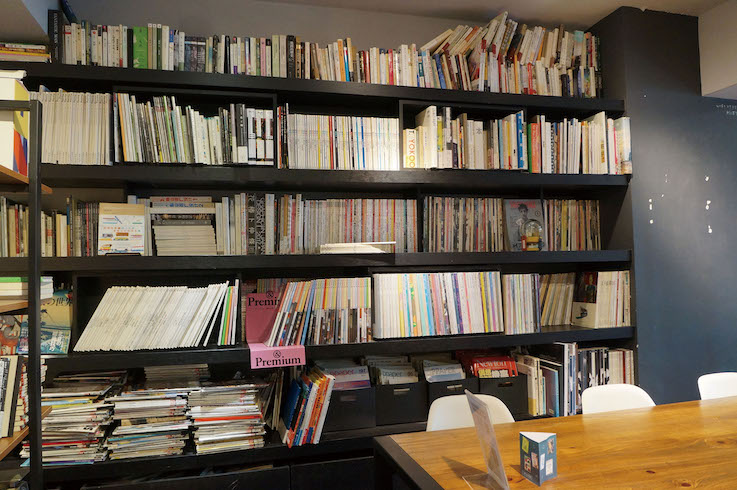

坐落在公館商圈不起眼的大樓裡,外頭沒有招牌或是顯眼的標示,如果不是走進大樓裡,想必很多人會和薄霧書店擦身而過,然而薄霧書店收藏了許多書籍、日本雜誌,其中不乏許多絕版雜誌,這些都是創辦人蔡南昇的雜誌收藏。書架上滿滿都是日本雜誌半世紀以來的精華,對於喜愛看日本雜誌的讀者,在台灣還能看見這些早已絕跡的雜誌,想必是既雀躍又興奮吧!對比許多新潮的書店以販售新書為目的,稱呼薄霧書店是一間雜誌博物館,可是一點也不為過。

起源於生活的實驗

問到為何要將工作室的部分空間延伸出來做為薄霧書店,他說:「我接案子、做設計已經做了一、二十年了,每天作息固定,一直面對電腦。我想試一點別的事情, 因為我心裡有很多很多的想法,它們可能會是一些實驗性想法,或是群眾與出版社做互動,但如果都在電腦前,我可能就沒有辦法去實現。當初有了這個空間,就想幫這裡設定一個主題,因為書跟我本身的工作有緊密關係,我也希望這裡的風格能跟別的書店不一樣,而且相關產業在這個時代已經開始在思考要如何在書店這個場所發展出新的方向或功能,所以我也想說,趁這個機會做一點實驗。比方說,我們不以賣書為主,而是像圖書館的形式,所以我就決定展示絕版雜誌這個主題。」

豐富且有代表性的雜誌才會收藏

薄霧書店收藏的雜誌有一個特色都是日本五十年內、各個時期重要的雜誌。「我去收集過來,數量蠻多的,不像有些店是某個雜誌收個半年、一年的,我這邊一收就是十多年,有好幾百本,可能除了收藏家以外,很少在外面書店看到這麼多種類的收藏,加上圖書館不收這類東西,所以我覺得這是這邊的特色。」既然都是各時期重要雜誌,就不免好奇評斷的標準,怎樣才會被收進薄霧書店的架上?

「我挑選的標準有兩個,一個就是很有主張的總編輯, 這些總編輯可能在那個時代提出了一些嶄新的主張,或提出了一個新的建議。」此時蔡南昇拿起了書架上的《生活手帖》 和我們舉例,「像我這邊有一個一九七零年代收藏的《生活手帖》,當時的總編輯是花森安治,這個雜誌是二戰後創立的雜誌,那時日本的經濟很差,他們有感於當時經濟生活很不好,大家都情緒很低落。所以他們就出版這本雜誌,上面教了很多生活的知識、烹飪、或是一些舊物的利用,這個也符合當時的社會風氣;另外《生活手帖》也引起了一種風潮,

每期都會鎖定一個主題,提出非常嚴厲又比較客觀的意見, 讀者看了這本雜誌,覺得這些評價是可以信任的,也間接督 促了日本的廠商,提升了日本製的產品品質。」蔡南昇進一步提到:「雜誌必須呼應當時的需求,總編輯也會藉著雜誌告訴大家說,現在我們的社會應該要走上的方向。總編輯就好像是一座燈塔,指引大家說我們該怎麼走,他們有這樣一個社會責任在。」

要有搜集的能力

另外,他還拿起了《アイデア idea 雜誌》談到了另一個標準蒐集情報的能力「這個是我很喜歡的設計類雜誌, 它厲害的地方就是這個雜誌不惜血本,用到很多不同的紙,甚至是設計拉頁,還有加工,如果你懂印刷的話,其實你知道這些東西其實是很花錢,如果做一般的雜誌的話,可能就不會這麼『搞剛』,它也發揮了蒐集情報的能力,比方有一個主題, 雜誌滿滿的都是和這個主題有關的圖,這種事情看起來很簡單,實際上要編輯時,就會發現非常困難,因為要找某個人有名的東西很簡單,但要找到某人某時期做過的某件事情, 那要在意想不到的地方尋找微小的線索,所以《アイデア idea 雜誌》也像日本設計界的聖經,因為它會去做很多深入的報導,告訴大家日本設計的過去與未來是什麼模樣。」

直面本質的問題

自 2016 年開始,薄霧書店也邁入了第五年,因為薄霧書店不以銷售為主,蔡南昇認為比起一般獨立書店會遇到的銷售問題,在薄霧書店遇到的問題,會是更加深層的核心問題「現在大家還看書嗎?大家會願意撥一點時間來好好 看些精彩的書嗎?還有大家對於這種圖書館的經營方式習慣嗎?大家對於書店的印象,都是進去逛逛要買書,不買就走出來,但我們可能就要一直跟進來的人說明我們不以賣書為主,所以會有低消,我們常常要跟別人宣傳或是溝通,薄霧書店不像是一般的書店。除此之外也同時要規劃不同的活動,所以我們活動很多。」

知識具體化

也因此,他和我們提到薄霧書店另外一個特色知識具體化,「我覺得現在這個時代要吸取知識的方法有太多種了,網路上有很多免費的知識可以獲得,但在我看來,這些知識還滿碎片,缺乏系統性的整理,有些事情是需要很長篇幅才能把事情講完的,我覺得這是用 Google、影音很難獲得的閱讀體驗。」怎麼把閱讀體驗完整傳達給別人,看來是這個時代要努力的事情,如今,有太多事情來瓜分看書的注意力,「我覺得這是時代的必然性,要去挑戰好像是螳螂擋車,那不如換一個方向,那麼我們能不能把書裡的知識提取出來,變成是一個現場展演,現場可以跟大家做一個書裡沒有辦法提供的深層分享,像這裡有很多的工作坊或是講座, 我們提供一個場所、一個機會給講者和參加群眾,除了閱讀外,還能更深入的交流,那些交流是看書不一定能夠獲得的, 也是知識具體化。有一次我們就邀請網路上教人做貓鮮食的好味小姐,請她來現場示範給貓咪吃的料理,她還把她的貓帶過來。我覺得這種知識分享,超過書本身所能給人家的, 也很適合在一個空間吸引大家,過來與作者做互動。」

引發對知識的好奇更重要

「我覺得未來一樣會分成兩派,一派是喜歡閱讀,那他們就會耐著性子看著一本本的書,但這樣的人會愈來愈少; 另外一派的人,我們要朝怎麼讓他們再提升他們對於閱讀, 或更深層次知識的好奇。我覺得這個時代還能夠提昇大家對於知識的好奇就已經足夠了,不一定需要逼著大家去看書。」 蔡南昇這麼說到。

我們問到會不會擔心書消失?「我覺得不會,像我剛剛提的很多事情,都是需要長篇幅、長時間,才能有完整系統地把知識說完,所以這種事情我還滿樂觀的。」