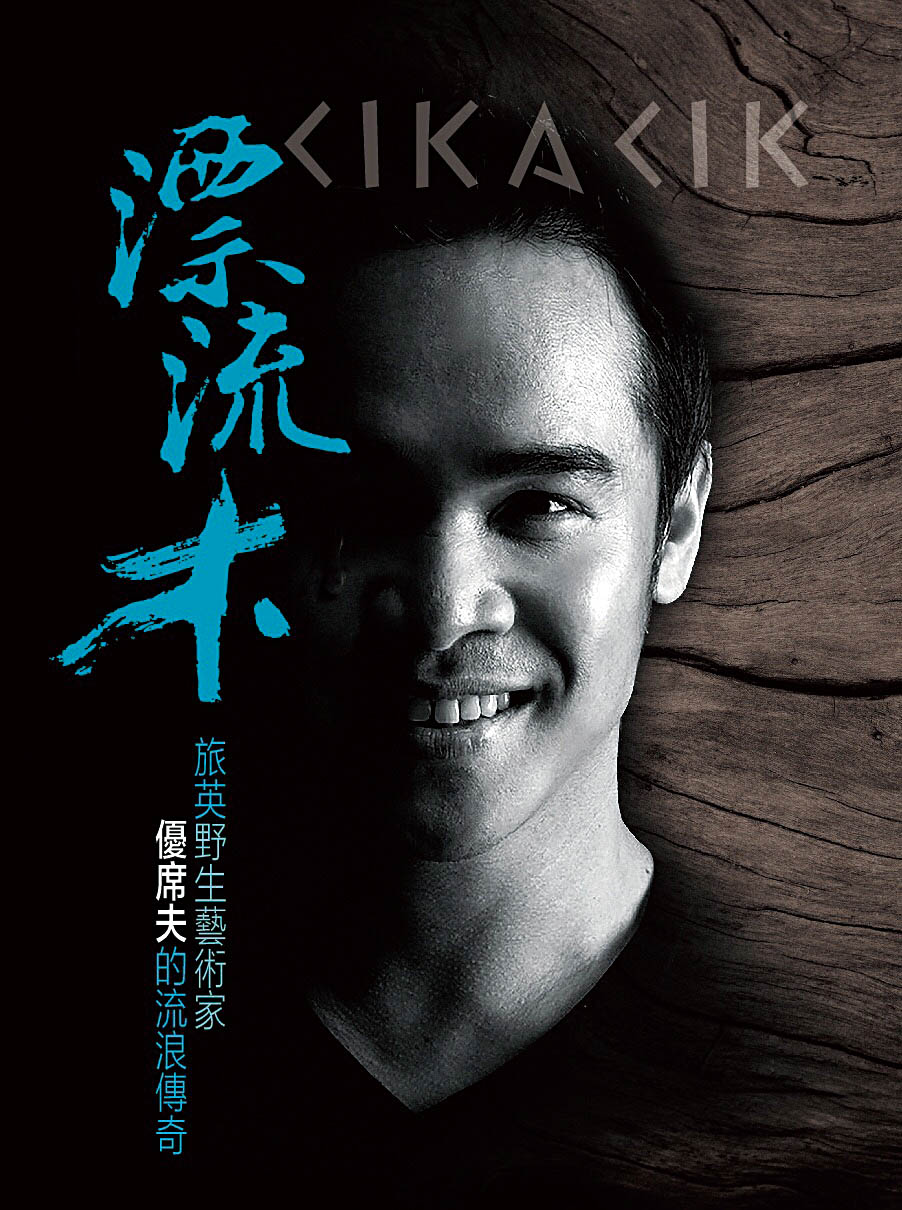

優席夫,來自台灣阿美族的藝術家,目前旅居英國藝術之都愛丁堡,是第一位躍上國際舞台的阿美族當代畫家,他用畫筆記錄下台灣原住民文化,向世界介紹台灣。他的作品風格鮮明,在強烈、鮮豔的色彩背後,是對土地環境、原住民文化的關懷,希望透過作品讓人們去反省、檢視自我,並進一步改變現況。

台灣在許多國際場合或組織都不被承認,而藝術文化的軟實力可以讓世界認識台灣,優席夫認為,「這種軟實力是需要累積的。」採訪前 3 天,今年的愛丁堡國際藝術節剛好落幕,這是世界上歷史最悠久,同時也是規模最大的藝術節,優席夫已經有多次參展經驗,問他今年是否有去看展?還有看到什麼令他印象深刻的表演?他表示:「愛丁堡國際藝術節是我每年必看的藝術課程,是吸收藝術養分的課程,這陣子看完展後,有相當多的靈感,一個星期五天都在創作。」

今年愛丁堡國際藝術節,台灣也有來自文化部選出的 6 個表演團體,優席夫說:「以亞洲來說,韓國在各大藝術節的表現仍然是亞洲最好的,來自韓國的表演讓我印象非常深刻,在當地非常受歡迎,韓國政府不僅在藝術文創挹注非常多的資源,宣傳和行銷的手法一流。此外,語言和表達能力非常重要,韓國人的英語能力好,而且懂得表達想法、說一個好故事,這些都讓韓國脫穎而出。」

▲愛丁堡皇家大道上有各式各樣的表演

196.jpg)

▲愛丁堡國際藝術節

423.jpg)

我是一隻老鷹

用一種動物來形容自己,你覺得自己會是什麼?優席夫毫不猶豫的回答:「老鷹,我覺得自己像老鷹,一隻飛到北大西洋的老鷹。」對原住民來說,老鷹是高等的動物,牠最接近天空,也最有靈性,他期許自己能像老鷹一樣眼界寬闊。

優席夫(Yosifu)是阿美族的名字,代表「豐盛的意思」,從一開始的迷惘到最後找到自我。這個自我認同的過程走得雖然辛苦,卻也不是一無所獲。他曾做過調酒師、助理到歌手等等。早年優席夫曾擔任江榮原先生的助理,並與「自由落體設計」創辦人陳俊良先生共事,談到那段日子,優席夫苦笑表示:「壓力非常大。因為他們的工作能力強,效率又好,對當時什麼都不懂、什麼都不會的我來說,每天被罵是一定的,晚上睡覺時甚至壓力大到會磨牙。」

有一次優席夫與江榮原先生要到德國拜耳公司簡報,江榮原先生臨時有事,最後讓優席夫獨自面對客戶簡報。偌大的會議室內,長方形的會議桌旁坐滿西裝筆挺的人,大家都盯著他看,他連投影機都不太會操作,手忙腳亂地一邊報告一邊操作,「當時我真的想鑽到桌子下躲起來,但事後回想,最難的都挺過去了,再沒有什麼難得倒我。」

老鷹終究屬於天空,這份助理工作並沒有持續很久,優席夫選擇離開,做他真正想做的事,但他對這份工作抱持感恩的態度,因為過程中學到很多東西,他更懂得如何去行銷、策畫展覽,同時還有行政上的工作,這些過去的歷練都成為今日的養分。

尋找自我認同與定位

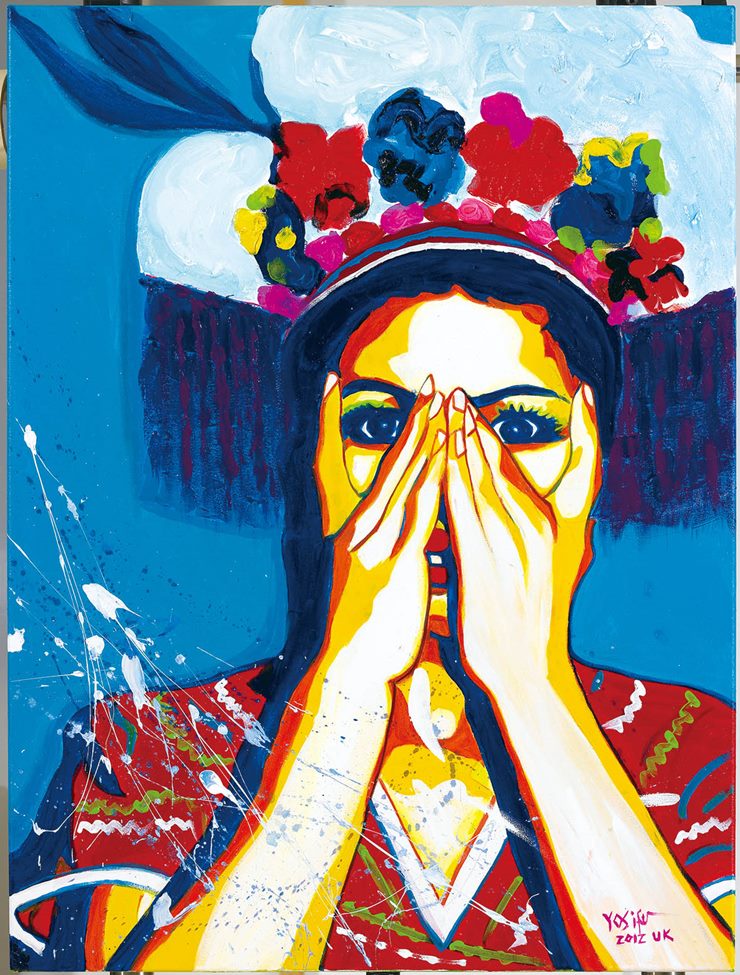

《說不出,Can't speak》是優席夫的成名作品。畫中的阿美族女孩手比了一個禁止出聲的動作,創作發想源自於 1950 年代國民政府推行的「說國語運動」,全面禁止使用閩南語、客家語、原住民語,語言是一個民族的根,當時的原住民猶如失根的浮萍,優席夫想要透過畫筆紀錄下這段歷史。

這幅畫在 2010 年倫敦藝術大學的「Ban-Doh」華人藝術大獎,從 200 多名藝術家中獲選為展覽主視覺。外國評審認為,優席夫的作品感動人心,作品主題打中許多擁有相似的歷史記憶的族群,像是西班牙人殖民統治中南美洲、英格蘭統治蘇格蘭,都是從語言開始同化與控制。這幅畫傳達的意涵是:希望不同種族之間尊重彼此的文化。

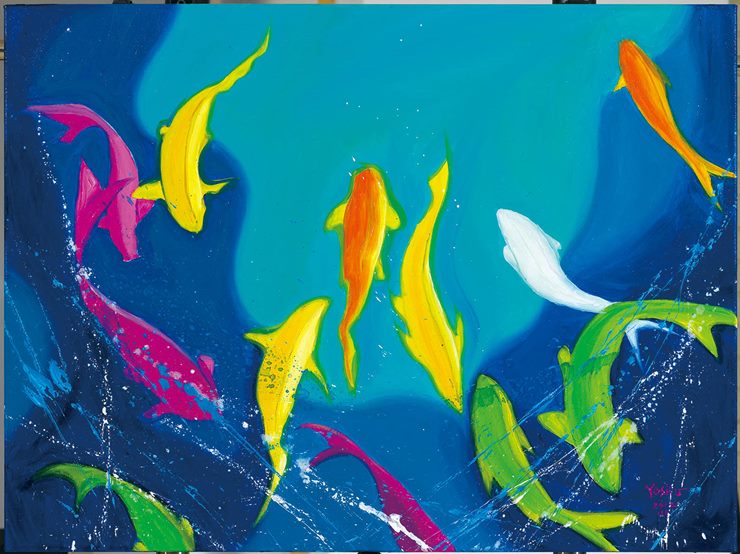

▲《螢光》

蘭嶼海域上的魚會發光,但這些魚身上面的顏色都是海水被汙染後的顏色,以此表達核廢料問題。在1978 年時,政府以興建魚罐頭工廠為名義,在蘭嶼興建核能廢料貯存場。

然而,「原住民文化」並不是優席夫一開始的繪畫主題,他曾畫過西洋畫、中國畫,直到在嚴長壽先生與朋友的建議下,他才找到自己的定位。2010 年,優席夫和嚴長壽先生合作花東藝術營活動,嚴長壽曾對他說:「優席夫,你畫西畫沒有辦法畫贏別人,因為你沒有這個血統,畫中國畫、山水畫也是,畫不出那個韻味,只有回到自己的根部,你真正的藝術光輝才能彰顯出來。」

優席夫的一位朋友也對他說:「優席夫你不是說你從台灣來,你是原住民,我們怎麼從來沒有看過你畫自己的族群文化?」這才讓他恍然大悟,原來尋尋覓覓尋找的東西就在自己身邊,《說不出,Can'tspeak》這幅畫的成功更加堅定他以「當代原住民」作為創作核心。

創作不是天馬行空

對優席夫來說,創作不是像當代藝術一樣天馬行空,因為他是以「族群文化」作為主題,創作必須忠於族群文化與歷史,不同族群的元素不能混合或者誤用,這非常不尊重族群文化,例如,阿美族人有配戴「情人袋」的習俗,情人袋的戴法有一定的規範,戴法為右肩至左下,如果相反則意義完全不同,是辦喪事的意思,因此,創作前他都會進行田野調查,拍照、蒐集文獻資料等研究是必備的功課,也是對歷史和藝術的尊重。

▲《漂流木》

1970-80 年代,許多原住民移民到城市尋找更多工作機會,他們買不起都市的房子,只能逐水草而居,而棲息的地方被政府列為水源地,只能被迫到處流浪,就像漂流木一樣。

未來創作重點:科技、族群

優席夫喜歡看科幻電影,他是個「星際大戰迷」,許多科幻電影中的空間場景、服裝造型非常前衛,具有未來感,是很好的靈感來源。未來他想要嘗試探討科技與人,科技如何改變人與人、人與環境的關係。除了科技之外,族群的主題仍會是他關注的重點,他想要探討族群的 DNA,在台灣有多少人具有原住民的 DNA,重新檢視族群的身分認同問題。

「達利」、「夏卡爾」、「高更」是優席夫非常欣賞的三個藝術家,他想要嘗試「達利」的超現實主義表現方式;「夏卡爾」畫作的顏色則影響了他的創作,溫暖的色調體現在他的畫作中;「高更」作品中描繪了許多大溪地原住民,南太平洋的原住民和台灣原住民非常相似,高更作品中,島嶼和陽光的顏色也對他影響很深。

然而,除了繪畫外,優席夫也想要嘗試其他創作方式,他賣關子地說:「明年底將會有展覽,使用複合媒材來創作,是一種全新的表現形式。」

▲《大地的容顏》

優席夫用一個阿美族女子驚嚇的表情,控訴政府與財團共謀破壞杉原灣環境地貌。

給他/她們一個機會

優席夫多次到台灣部落推廣藝術課程,課程中,他會鼓勵孩子表達自己創作的想法,這是一個訓練,幫助他們發展表達能力。問到最讓他難忘的經驗是什麼?他說有兩個,一次是在新竹縣新光部落,新光國小位在海拔 1,600 公尺的高山上,是一座名副其實的森林小學,優席夫帶領孩子們辦了一個「學生森林畫展」,森林中掛上一幅幅小朋友的畫作,由學生擔任導覽員,夜晚時打上燈光,燈光亮起的瞬間,看著孩子們侃侃而談自己的創作,讓他非常感動。

另一次是在阿里山的達邦國小,一個小朋友畫了一個部落頭目的臉,頭上有老鷹的羽毛,鬍子長長的,那位小朋友說他很崇拜部落頭目,既會打獵又會領導族人,所以他想要像頭目一樣。活動結束後,校長握著優席夫的手,眼睛含著淚水說,「優席夫你知道你做了什麼事情?剛剛這個孩子所說的話是我 3 年來聽到最多的一次。」原來這個孩子有點自閉,因為家庭問題讓他不喜歡表達自我,這些孩子缺的不是才華,而是缺少一個機會。

▲達邦國小同學畫的部落頭目

▲新光國小森林畫展

後記

今年 10 月優席夫將會回到台灣,他的半自傳新書《漂流木》預計在 11 月中上市, 透過分享自己的故事, 讓更多人勇敢逐夢,「Never try never know」是他送給讀者的一句話,提醒人們,有夢想之外也要實際行動,沒有嘗試過的夢想只是空想。

優席夫創作四階段

- 2005 年第一階段:畫了很多動物、花卉、水果,幾乎什麼都畫,中國潑墨山水畫等等,為摸索階段。

- 2007-2009 年第二階段:去了一趟中南美洲旅行之後,開始畫很多拉丁系列的東西。

- 2009 前半段第三階段:開始畫西方人體畫。

- 2010 年第四階段:進入台灣原住民當代藝術,找到自己的定位和風格。