叛逆軌跡中摸索出的處事態度

在好山好水的花蓮成長,李霽覺得能接觸植物是件開心、放鬆的事,他認為或許生長環境即是間接讓他走上花藝之路的原因。

李霽分享,自己一直都是個叛逆的人,父親是牧師,從小就要遵循嚴格的生活方式,以致他面對事情常自問:「為什麼要這麼做?」大學時,他常質疑教授講授的內容是否有更好的作法,中間更一度慣性翹課跑去玩劇場,或是自我挑戰以 2500 元的預算騎機車環島。

他不斷地在尋找自己想做的事,保持對事物的高度好奇心,而這樣的經驗和做事方式更內化成他的生活態度。從建築到花藝,旁人看來是跨領域的大轉變,對他來說卻再理所當然不過:「一件事只要跨出第一步,自己去嘗試摸索,它就會發生。」好奇問李霽在這樣不斷追尋的過程中,難道不會有懷疑自己的時刻?他說:「以前會懷疑自己,但是現在會把它解釋成自己容易膩 (大笑)。」並正色道:「所以我需要不斷的提升自己,以便看到更多的事。」

如何將所學套用?

建築轉投花藝職涯,看起來學非所用,但他認為在建築系時所受的訓練,好比討論要如何蓋出一棟建築、以及必須用到許多學科的背景知識、最後加上工作經驗才能成為一位成熟的建築師,都讓他在執行花藝設計時能更快融入:「從花的形式、色彩,都會牽扯到怎麼設計,因此這領域(植物創作)對我來說,就只是在認識不同的創作素材。」

他認為所有花藝的形式都有其存在的價值,不管是傳統店面或是目前新崛起的花藝品牌,大家都很扎實地實踐自己的哲學。而對他來說,創作的關鍵,在於必須先了解自己在做的東西:「最根本的問題是,你為什麼要用植物?不能只是因為自己做的是花藝,就採用植物。」除此之外,另外很重要的原則是要去思考:「你面對的客戶是誰、你想像中的空間是甚麼、執行概念的背後是不是有經過徹底的研究?」

唯有思考清楚其背後的邏輯、徹底想通,李霽認為才有可能作出好作品。植物的創作,給了李霽多層面的養分,不管是設計、看事情的方式、工作領域上與他人的關係都變得豐富充沛:「未來不管從事建築或設計案,這些養分都會持續滋養,並不會消失;同樣的道理,建築與設計也不會因為我從事植物的創作而消失」,他說。

計畫進化的質物霽畫

李霽說,以「霽 Flower」為名是因為霽字帶有雨過天晴的意思。在一開始只是純粹的花藝創作時,他期待花透過雨水的滋潤,能有一些有趣的畫面發生;到後來成立公司,一腳踏入植物的大觀園,他發現素材不只是新鮮盛放的狀態,也有可能是乾燥的、種子的樣貌,甚至是室內設計或教學的一部分。當原來的名字已無法承載他正在作的事,就更名為「質物霽畫」。

「希望能回歸物質的根本,讓不同的分子扣合在一起,呈現案子應有的狀態。」他解釋道。從生活型態而言,由於長久以來住辦合一、工作和生活密不可分,他發現工作效率越來越差,所以最後決定搬出去,為自己找到喘息的空間。

年輕時他總是尋找大量與人接觸的機會,但目前的工作型態就是得密集與他人往來,因此反而需要更多獨處的時間沉澱自己。

下班後,跟室友一起自炊、吃飯,偶爾去看個展就是很好的放鬆。對於人生,他並沒有太長遠的目標,只希望自己對事物的看法,能對社會產生一些影響。在意識到這個答案可能有點模糊後,他大笑著補充,希望未來質物霽畫能進行建案,甚至為他人發聲。因為他發現自己在做的事,並不單單只是跟美的事物相關,同時也肩負了一部分的社會責任。儘管如此,眼下能做的就是把手上的事做好,且戰且走。

關於給年輕人的建議,他分享道:「年輕人應該要有批判性,但那批判性應建立在將自己的本分完成之上,一定要對自己的想法和發言負責。若你想要別人給你等值的對待,一定要做出等值的價值,而踏實的做好每件事是不二法門。一定要有很多不同經驗,離開熟悉的生活模式,不斷的探險、充實經驗。」

隱藏在感性植物背後的理性邏輯

即使是商業案,李霽也能以強烈的藝術性呈現。該如何取得商業與藝術理想中的平衡?

他謙虛道,自己沒有藝術相關背景,不便評論何謂藝術,但藝術對他而言「就是用真實的方式去表達所看到的世界。」而商業模式就是要賺錢,必須要有持續的進帳去維持品牌運作。但當他自己在做這些設計,包括他人的委託案時,會先撇開所有的因素,就自身觀點給予設計上的建議。不過最後還是不免回歸金錢層面,考量如何在有限的預算裡做到一定的藝術水準。「跟別人合作,聽聽別人的想法都是很好的養分,異業合作時除了能幫他們找出答案,也能保留自己想做的事。」

或許因為李霽是個了解自己的人,對於自己的感受不會逃避,而是正面面對,以致他總能清楚明白在這個當下,自己的想法與想要做的事情是什麼。一般人難以化作言語表達的感受,他不僅能精準描繪,更能進一步利用創作、以有形的物質堆疊出其滋味。生命的每個微小階段,於他而言都有其存在價值。

太過麻痺感官的現代生活,了解自己變成一個越漸困難的課題。轉彎,只是從外在觀察到的表象,每個人若知道如何誠實面對自己,生命中的每個彎都會如命定般自然。

The Pain 植物創作的執行概念!

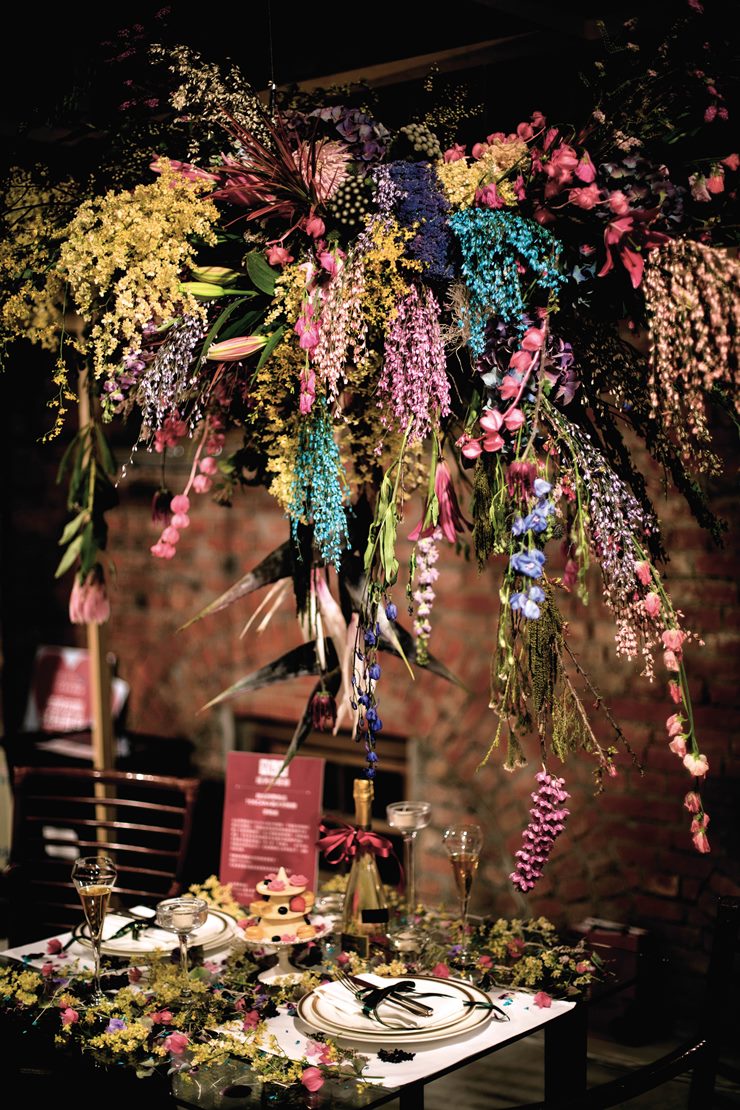

此展覽創作的靈感來自屍蠟,在一個密閉的空間中,物質之間交互變化、崩解,並帶著生前歲月的痕跡。暗喻每個人在生活的某些狀態中,會跟他人之間存在一個抽離的空間感,這個空間感讓每個人都能呈現一種獨立的狀態。另一個選用蠟來創作的原因,是它帶有一種痛的滋味。

不知道你有沒有過這種體驗,或許是失戀、或是跟別人有誤會,當你想藉由語言去化解這些沒辦法消化的情感,卻發現不管你的言語再精確,那種痛還是只有當事人才懂。創作時,會把蠟直接淋在植物上,或是將裝有植物的玻璃缸全部封死與外界隔開,呈現充滿孤寂感的痛。