教育部體育署署長鄭世忠簡介

學歷

●英國諾丁漢大學 (University of Nottingham) 醫學與健康科 學院外科醫學系骨科與創傷外科組運動醫學中心博士

●英國諾丁漢大學 (University of Nottingham) 醫學與健康科 學院外科醫學系骨科與創傷外科組運動醫學中心碩士

●高雄醫學院復健醫學系物理治療組學士

●國立臺南第一高級中學

經歷:

●國立體育大學管理學院院長 (2022-2023)

●國立體育大學總務長兼校務基金管理委員會執行秘書 (2018-2022)

●中華奧林匹克委員會副秘書長 (2018-2021,兼管行政、國內與兩岸聯絡、運動禁藥 )

●中華民國運動教練學會秘書長 (2011-2015)

●亞洲教練科學會秘書長 (2012-2018)

●國立體育大學競技與教練科學研究所所長 (2015-2018)

●國立體育大學與匈牙利體育大學國際運動教練科學雙碩士學位學程主任 (2016-2021)

●國立體育大學國際事務中心主任 (2013-2015)

●國立體育大學運動訓練與科研中心運科組組長 (2013-2014)

●高雄醫學大學運動醫學系助理教授 (2008-2009)

文 / 艾格 圖/教育部體育署提供

全民動起來

台灣的全民運動主要以推動民眾的健康為核心,教育部體育署與各種運動協會及縣市政府共同合作,推動了如「運 動 i 臺灣」、「運動 i 臺灣 2.0」等計畫,並在全國各地設置國民運動中心、推廣體適能檢測。這些措施旨在提升全民的運動參與度,進一步促進國民健康。

而在競技運動方面,體育署則集中資源培育國手,並為國際體育賽事(如奧運與亞運)培養後備人才。競技運動不 僅是國家榮譽的象徵,還能促進台灣在國際舞台上的體育外交。此外,體育署也持續透過運動發展基金和國家運動科學中心為國手提供先進的訓練與科學輔助,努力提升國家競技水平。

對此,鄭世忠署長補充:「我們國家有很多種外交手段, 體育就是其中一種。像是我們可以派遣專業教練到邦交國去協助當地的選手;或是邀請邦交國選手到台灣進行移地訓 練,反之亦然。」

此外,體育署也針對國內運動產業發展投入相當多的心 力。鄭世忠署長解釋:「我們的體育人才很多,這些人才在 各自的運動賽事大放異彩,有些則專精於不同的後備支援項目,如運動醫學、物理治療、營養學等等。如何將這些人才放到對的位置,甚至協助他們找到更多就業機會,是體育署一直在努力做的事情。」

運動產業發展深入剖析

所謂的運動產業,不僅涵蓋了體育設施與運動器材的製 造和銷售,還包括運動相關的服務,如運動防護員、裁判、教練、運動經紀人、媒體、社群經營等。

運動產業的蓬勃發展也與ESG(環境、社會和公司治理) 息息相關。許多企業開始將運動與員工福利相結合,建設運動設施,並鼓勵成立運動社團,同時補助社團營運,幫助員工邁向健康生活。這不僅能提升企業形象,還能促進運動產業的多元發展。此外,政府也鼓勵各種國際體育賽事,如台北馬拉松、萬金石馬拉松、日月潭泳渡、台北 / 高雄羽球公開賽等,並支持這些賽事成為國際品牌,進一步帶動背後的產業鏈發展。

由此可見,運動產業需要各式各樣的人才。對於大專院校學生來說,無論是否具備運動專長,進入運動產業的機會 都是存在的,關鍵在於如何提前做準備,結合所學專業進行跨領域發展。

運動產業人才需求變化

隨著運動產業的蓬勃發展,市場對專業人才的需求也在逐漸改變。過去,運動專業人才主要集中在運動教練和競技 運動員的角色,而如今,隨著運動科技、健康管理、體育賽 事的發展,市場對於運動產業專業人才的需求更加多元。而其中最大的改變之一,就是技術導向的運動專業人才。

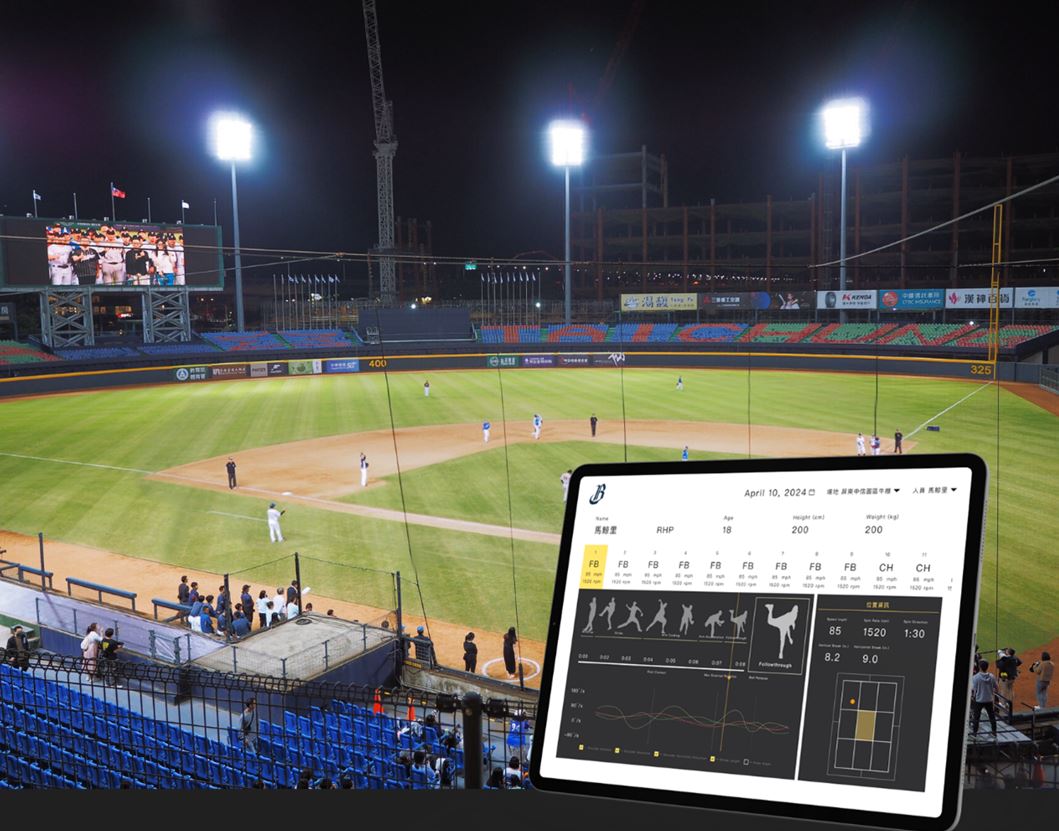

人工智慧、物聯網和大數據的應用,為運動產業帶來了 嶄新的發展機會。例如,運動數據分析師利用 AI 技術進行 選手表現的分析與預測,幫助教練制定更科學的訓練計畫; 運動科技公司則需要大量具有工程、數據背景的專業人才, 開發智慧穿戴裝置、運動 APP 等產品。

鄭世忠署長秀了手中的智慧手錶說道:「很多健身器材都可以跟智慧穿戴裝置連動,像是我的手錶可以監控身體相 關數值,包含心率、血氧濃度等,健身器材會根據我的身體狀況,適時建議我調整運動強度,幫助我達到更好的運動效率。」

除了鄭世忠署長手中的智慧手錶與健身器材可連動,有愈來愈多選手運動時會在手臂上配戴一個環狀的裝置。此裝 置是臂式心率帶,可即時傳遞準確的心率數據,幫助運動員、教練評估身體狀況,藉以適時調整呼吸、步伐等,以達到最佳狀態。這在巴黎奧運個大賽事上相當常見。

此外,隨著全球競技運動的發展,體育賽事的數位化和商業化進程加速,賽事經營管理、運動品牌行銷等領域對於 專業人才的需求也大幅提升。例如,台北馬拉松等大型賽事背後涉及廣泛的運營和管理,從賽事宣傳、品牌合作到後勤支援,都需要專業的管理人才來保障賽事的順利進行。

全齡化與適應運動人才需求增

隨著社會對於全齡運動和適應體育(或稱適應性運動, 是一種具變化性,且能發展體能的活動、遊戲、運動、韻律 計畫;是一種體育教學的態度與方法;適合失能者的興趣、 能力和限制;是治療及復健身心障礙者的有效方式。)的重視,運動產業的專業人才需求也逐漸擴展至不同年齡段和特 殊群體。例如,隨著高齡化社會來臨,適應性運動及運動康復的需求增加,這為運動防護員、物理治療師、適應運動教 練等提供了廣泛的就業機會。

我們可以發現,運動產業正在從競技運動延伸至健康管理、康復訓練等領域,這使得運動專業人才的角色不再侷限 於賽場上,而是融入到日常生活的各個方面。這也呼應教育部體育署的全民運動政策。

「事實是,臺灣的體育人才太多,這些人才要有效分流到各個領域,而非全擠在專項運動這條路上,體育人才才有 發展的機會。而全民運動的興起,加上前面提到的整體運動產業結構改變,正好替體育人才鋪上了一條康莊大道。」鄭世忠署長說明。

運動專長學生的機會

具備運動專長的學生,如來自體育系、運動科學系等專業,畢業後有多種職涯選擇。除了傳統的教練職位外,現代 體育系畢業生可以考慮的職業還包括運動防護員、運動經紀人、運動心理師、運動數據分析師等。隨著科技的發展,運動科技與大數據分析的應用越來越普及,運動專長學生可以考慮進一步學習 AI、數據分析等技術,這將為其開拓更多元的職業選擇。

而教育部體育署也積極鼓勵運動選手盡早思考自己的職涯,同時嘗試更多可能性。鄭世忠署長說明:「現實很殘酷, 能成為頂尖國際職業運動員的運動選手少之又少。一般運動選手畢業後往往優先考慮的工作,就是跟自身運動專長相符的教練。但我們想讓運動員知道,其實路很寬廣,不妨多方嘗試、體驗,會找到一條競爭比較不激烈,同時較易生存的路。」

舉例來說,教育部體育署與國立高雄大學合辦「輔導績優運動選手從事半導體產業人才培訓先導實施計畫 」。此計畫以「 先聘後訓、保證就業 」的方式,輔導績優運動選手投入半導體相關產業,從技術員做起,只要在 2 年期間完成基礎及進階的專業訓練課程,通過考核即可晉升初級工程師。

鄭世忠署長強調,單靠運動專長的技能已不足以應對現今複雜多變的職場環境。他鼓勵體育系學生雙修輔系,如行 銷、經濟、管理等科系,拓寬自己在運動產業中的發展面向。 例如,運動管理與行銷領域需要兼具運動知識與商業思維的專業人才;而運動科學與物理治療的結合,則為運動傷害防護與恢復提供了巨大發展空間。

「誰說體育系就只能做體育?你也可以碩士班、博士班都換一個專業學習。如此一來,你就有更多武器可以應用在 職場上。這也是為什麼台灣國家訓練中心提供了多元課程, 涵蓋運動經紀、語言能力等,這些課程有助於選手具備更多的專業技能。」

此外,鄭世忠署長也勉勵體育生勿妄自菲薄:「運動選 手的刻苦耐勞、忠誠、毅力佳等性格,是很受到企業主賞識 的。體育生應該善加利用。」

無運動專長學生,運動產業需要你

「運動是一個 multidiscipline 的學問。意思就是運動關係到許多不同學科,需要各種專業人才的投入,才能形塑完整的運動產業鏈。」

對於一般大專院校學生,即便沒有運動專長,也可以透過跨領域學習進入運動產業。如鄭世忠署長所說,運動產業 是一個多學科交融的領域,涵蓋了營養學、行銷、管理、傳播等多種學科。署長建議,對運動產業有興趣的同學,可以在大學期間選修與運動相關的課程,並嘗試參加運動相關的社團或活動,培養對運動產業的了解和興趣。

此外,鄭世忠署長鼓勵同學可以在大學期間找尋實習機會,透過實習,同學可以在運動相關企業或機構中實地學習,了解運動產業的運作模式與市場需求。例如,運動場館管理、賽事運營、運動品牌行銷等,都需要具備多方面技能的專業人才。

體育署與你一起壯大國內運動產業

根據統計,目前台灣規律運動人口數約 733 萬人,但由 於運動的「可近性」限制,該數字在未來仍有相當大的上升 空間。鄭世忠署長解釋:「所謂可近性,包含了民眾是否可 以輕易到達運動場地?有沒有足夠的設施與設備提供民眾運動?以及有沒有相關的社團、俱樂部,讓對特定運動有興趣的民眾可以更容易接觸該運動?這些都是我們正在努力的方向,希望提升運動可近性,民眾可以到當地國中小校園一起 練太極拳;也可以到住家附近的運動中心打排球。」

教育部體育署持續努力推廣全民運動,要讓運動從全民做起,深入每一個社區、每一戶家庭,使運動成為日常。當 運動與生活密不可分,相對地,就會創造許多需求,無論是傳統認知中的專項運動教練也好,或是因應龐大需求而生的場館營運、物理治療、運動知識推廣、賽事報導與轉播等等, 運動產業鏈將有機會變得更加茁壯。

台灣運動產業前景廣闊,運動選手有許多可以一展長才 的機會,其他對運動產業感興趣的學生同樣可以在運動管 理、運動行銷、運動科技等多元領域發展。同學在學習階段不妨嘗試探索多元技能,並利用校內外資源進行實習,為進 入這個充滿潛力的產業做好準備。