六年前,一個名為「DAWHO」的新型態數位帳戶在市場掀起熱潮。它不僅讓使用者顛覆存款帳戶的想像,更能一次開立銀行「DAWHO」與證券「大戶投」帳戶,還能透過App 一覽所有資產,甚至獲得專屬的理財報告。這樣的服務背後,正是永豐銀行對數位金融的想像與實踐。

隨著AI、開放銀行、ESG 與數位資產逐步重塑金融業,傳統的銀行疆界被打破,跨界合作與競爭成為新常態。數位金融的舞台,不再只有財經相關科系學生能嶄露頭角,反而更需要具備跨域思維、數據分析力與敏捷反應的多元人才。

永豐銀行數位金融處謝欣穎資深經理( 下稱經理) 觀察,越來越多年輕人帶著設計、工程或行銷的專長進入金融圈,並以創新視角改變客戶體驗。

一窺數位金融新局

近年來,數位金融的發展速度幾乎以倍數成長。從人工智慧、開放銀行、ESG 金融到數位資產,四大方向逐步重塑金融產業的生態。AI 已經深入滲透風險控管、行銷推薦與流程自動化;開放銀行與API 生態圈則讓金融服務不再侷限於傳統管道,能與更多生活情境結合;ESG 金融使投資與永續責任緊密相連;而數位資產,從虛擬貨幣到央行數位貨幣(CBDC),也正逐漸影響交易模式與市場行為。

在這樣的背景下,競爭格局已經與過去完全不同。謝欣穎經理指出:「以往金融業的主要對手是同業銀行,但如今科技公司與新創團隊紛紛跨足金融,帶來全新的挑戰與刺激。」放眼市場,從支付到投資,跨界競合的案例層出不窮。「銀行若要維持競爭力,就必須具備『敏捷反思』的能力,快速回應市場與用戶的需求。」她以「同業匯款功能」為例,當其他金融機構展現出更強大的功能時,永豐銀行就必須立即反思、調整,確保服務不落人後。

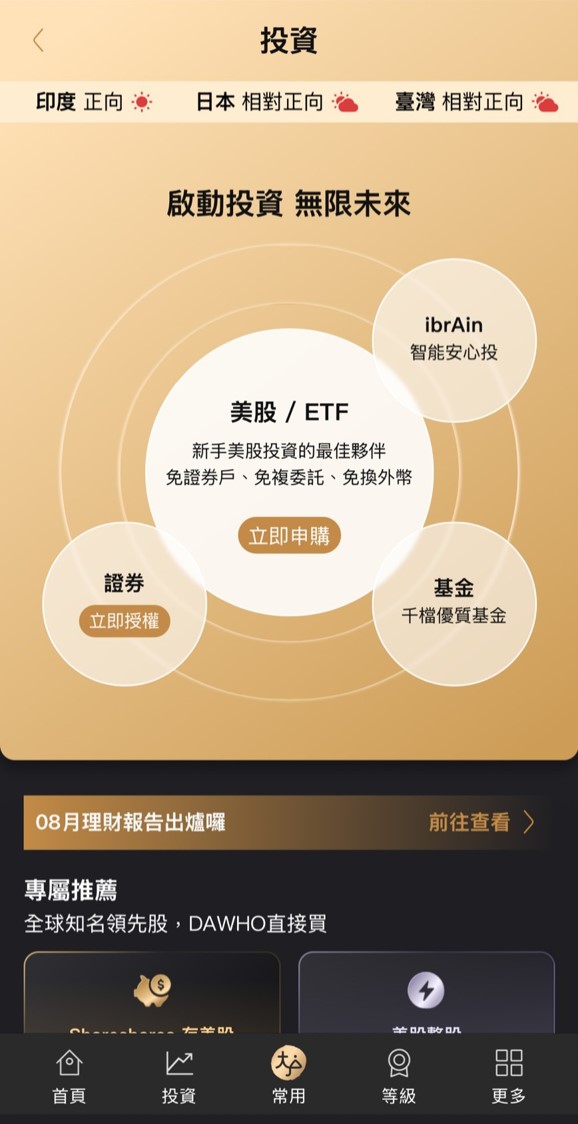

永豐銀行近年的數位創新,也正是基於這種市場意識。2020 年永豐銀行攜手永豐金證券推出「DAWHO x 大戶投」,打造業界首創的「一次申辦」流程:用戶僅需一站申請,就能同時完成數位帳戶與證券戶的開立,並直接進入數位交易體驗。後續更進一步優化服務,讓用戶能在DAWHO App 上查看所有資產,甚至獲得個人化的理財報告。

此外,永豐銀行也積極推動API 串接數位服務整合,例如在App 主頁提供股票抽籤提醒,或透過「DAWHO 現金回饋信用卡」打造更便利的支付場景,讓數位金融成為生活的一部分。

在這樣的數位轉型下,金融業的人才需求也產生顯著變化。技術端,需要能開發AI 模型的工程師與資安專家,確保系統創新與安全並進;產品端,強調敏捷開發與用戶體驗設計,能將複雜的金融流程轉化為直觀的操作;行銷端,則更偏好具備數據分析能力、能以成效導向規劃數位行銷的人才。

謝欣穎經理強調:「數位金融的關鍵在於是否貼近客戶需求,能否即時解決痛點。」因此,不論是哪一種專業背景,最重要的心態是能接受快速變化,並願意與市場保持緊密連動。

數位轉型下的職涯挑戰與新機會

金融數位化的進程不僅改變了產品與服務的樣貌,也徹底重塑了金融職涯的輪廓。過去銀行職務多以傳統專業分工為主,像是授信、理財、分行營運等,但在數位轉型之後,跨域整合與快速應變成為關鍵能力。

金融業需要能夠同時理解用戶需求、技術可能性與市場趨勢的人才,於是新的職務角色也應運而生,例如數位產品經理、資料科學家、UI/UX 設計師,以及專精於數據驅動的數位行銷策略師。這些角色都要求具備跨領域的思維,不再只是單一技能就能應付。

謝欣穎經理更發現,人才來源早已不限於財經背景。她舉例說明,過去銀行徵才多鎖定財金、會計或企管相關科系,但如今可能網羅來自歷史系、中文系,甚至是電商領域的人才。她接著強調,關鍵不在於本科出身,而是能否展現對數位金融的好奇心與研究精神。

她分享一個求職故事,有位應徵者仔細地整理市面上各家數位帳戶,逐一比較優缺點,並提出自己對功能優化的建議。「雖然他不是本科系畢業,但這樣的用心與熱情,比單純的學歷或科系更具說服力。」對學生來說,也意味著職涯準備的方式正在改變。

除了傳統的證照與校園活動,越來越多人選擇透過經營自媒體展現專業,或參與實習累積真實專案經驗。謝欣穎經理則觀察到,具備數據分析能力的學生尤其受惠最大,因為數據已經成為數位金融的基礎語言,能夠從資料中提煉洞見並轉化為產品或行銷策略的人,自然更能脫穎而出。

AI 浪潮下的金融實務改變

人工智慧浪潮席捲各行各業,金融業更是受影響最深的一環。永豐銀行近年已經將AI 廣泛應用於不同場景,從外部客戶服務到內部營運流程,幾乎無所不在。以客戶行為預測為例,AI 能透過大量交易資料進行模型運算,預測客戶是否有貸款需求,並在合適的時機提供相關服務,既能提高效率,也避免干擾客戶體驗;在防詐與風控方面,AI 則扮演關鍵角色,能即時偵測交易異常,降低詐騙風險。

除了對客戶的應用,AI 也逐漸深入內部運作。永豐銀行運用AI 技術建構「永豐雲Chat !」,解決同仁工作上的痛點,提升整體效率靈感及資料收集,同仁們除了可運用其服務進行翻譯、文案生成,更可進行資料庫文件檢索,大幅降低資料找尋的時間,也提升文件搜尋的精準度。

然而,AI 的普及也帶來職務上的轉變。重複性高的作業逐步被自動化取代,例如簡單的資料比對或基本客服,但需要策略規劃、客戶關係經營與產品創新的部分,依然需要仰賴人力。謝欣穎經理強調:「AI是工具,而不是決策者。最終仍要有人能定義問題、判斷方向。」因此,金融專業人員必須學會如何與AI協作,而不是被動等待技術改變工作。

對行銷人才而言,AI 更是一大挑戰。過去僅需專注於行銷策略與創意,現在則要懂得「如何對AI 下指令」,才能讓工具發揮最大效益。她舉例,行銷團隊會利用生成式AI 協助檢查文案是否符合邏輯,或在創意發想階段提供參考靈感,但最終內容仍需行銷人員結合產品特性與市場需求來定稿。同時,涉及法務審核的部分,AI 也無法完全取代,必須由專業人員判斷風險。

在她看來,AI 的價值在於幫助人更快、更準確地做出決策,而不是徹底消滅工作機會。能否善用工具、提升效率,將成為金融人才的新核心競爭力。

AI 創造的數位金融新職位與必備能力

AI 的導入不僅改變了金融業的工作方式,也衍生出一批全新的職位與技能需求。謝欣穎經理指出,傳統銀行組織架構下,鮮少會出現「資料科學家」或「AI模型工程師」這類角色,但隨著數位轉型加速,這些職務如今已成為不可或缺的一環。資料科學家負責從龐大的交易與行為數據中提煉洞見,提供決策依據;AI 模型工程師則專注於模型開發與優化,確保演算法能精準捕捉市場變化。

同時,跨領域的混合型人才也日益受到重視。例如,數位產品經理除了需要理解金融產品邏輯,還必須懂得AI 如何應用於用戶體驗,才能提出真正符合需求的解決方案。對行銷人員而言,未來的挑戰在於結合創意與技術,不僅要能說出產品的價值,還要懂得如何利用AI 工具進行測試、預測與優化。

在能力面向上,她強調「學習力」與「跨域整合力」的重要。AI 雖能快速處理龐大資訊,但問題定義、方向判斷與策略設計,仍需仰賴人類的洞察力。具備好奇心與持續學習精神的人,才能跟上技術變化的步伐。此外,能將不同領域的知識交叉應用,也會成為未來職涯的一大優勢。

她認為:「AI 並非威脅,而是一場再分工的過程。它淘汰的是僵化、單一的角色,卻同時創造了更具挑戰性與成長性的職位。對年輕人而言,若能掌握資料思維、保持靈活,並願意擁抱新工具,就能在數位金融的浪潮中找到屬於自己的位置。

你,現在就可以開始準備

面對數位金融的快速變化,謝欣穎經理給年輕人的建議很直接:不要被「非財經背景」限制,而要勇於展現熱情與學習力。她觀察到,能夠在求職過程中展現研究精神的年輕人,往往最能打動面試官。即便是整理市面數位帳戶、提出自己的觀察與建議,都能展現對產業的好奇與投入。

她也提醒,未來的金融職涯將不再是一成不變的路徑。AI、開放銀行與ESG 等趨勢,將不斷帶來新的挑戰與機會。對年輕人而言,最重要的不是一開始就找到「標準答案」,而是保持彈性,願意在工作中持續探索、累積跨域經驗。

「數位金融是一個不斷前進的產業,沒有人能準確無誤預測五年後的樣貌。」她說,唯一不變的是,市場永遠需要能與客戶需求緊密連動的人才。對新世代而言,這既是挑戰,也是最令人興奮的機會。