罹患漸凍症的他雖然在行動上不如正常人便利,但對於社會正義的實踐卻不落人後,在農村舉辦深度旅遊、規劃工作坊,也幫助老舊地區做改造。本期我們將帶大家看到,他如何將商業與公益以創新的方式巧妙結合,讓改變的力量變的更加長遠與實際,也帶給年輕人更多不同的思考方式。

社會企業是一種救贖

曾經歷過家中經濟低潮的胡庭碩,國中時為了貼補家計到補習班當老師教課,一教就是七年,當時沒日沒夜工作的他雖然收入可觀,但卻漸漸對這樣的生活感到迷惘,決定重拾課業,回到升學這條尚未完成的路。

「教育讓我脫離我是一個『沒有用』的人的恐懼,」他坦言,以前他很怕看到夜市裡蹲在地上乞討的人,「他們賣的口香糖可能比市價更高,那這中間的溢價代表著甚麼?是他們的尊嚴與價值。」他害怕自己以後要出賣自己的尊嚴來換取生活,他也深信教育可以改變一個人,因此奮力考上台大法律系。

上大學後,某天聽了同為身障者的楊玉欣立委演講,「為什麼盲人就要做按摩?身障者就要賣口香糖? 為什麼他們不能用感官代償來做專業的事?」因為失去感官,其他感官會變得相對敏銳,為什麼不利用這樣的優勢來發展專業的工作,例如調香師、芳療師?

對於一些弱勢者而言,需要的不是一味的幫助,而是能夠發掘自身的才能並建立自信,才有脫離劣勢的機會,不然就只是在「一時的好心」之間不斷循環。

當下他心底有個聲音告訴自己應該為社會「做點什麼」,隔天便加入了「台大不同凡響社」(現已改名為「社會創新社」),踏入社會企業的領域。「我喜歡工作上的競爭,能給我一種貨真價實、fighting 的感覺,社會企業能讓我享有這種感覺,同時又實踐社會正義。對我而言,這就是一種救贖。」

一切從「講」開始

加入社團的第二學期,胡庭碩和社員及其他志同道合的朋友們一同到柬埔寨做計畫,為當地的學員開了一堂名為「change」的課,讓他們自己發現議題,然後著手去改變。

但在最後幾天,他突然為自己所做的事感到困惑,「我覺得我是假的。」當時的他只是一個大學生,所會的不過是上網覺得我沒有資格演講。」然而,轉念一想,如果他婉拒了演講,那麼代替他站上台的會是誰?

會不會是一個家境優渥、出國留學回來後便宣揚大家都應該有國際觀的人? 社會上有太多明明是家中環境領先別人,卻誤以為自己高人一等的人,「我不能讓這種不負責任的價值觀當道,」他說,聽到這樣的演講,台下有多少人會覺得是自己沒夢想、不夠勇敢、沒有踏出舒適圈? 甚至如果,剛好台下坐著一位因為家境而感到自卑的人,他會不會更加否定自己?

意識到這一點,胡庭碩從柬埔寨回國隔天,便在網路書店買下所有和社會企業相關的書籍,大量地閱讀吸收,運用以往在補習班教書的經驗,將書上所有關於社會企業的運作、經營案例等等全部看熟,再整理成一套能讓聽眾清楚了解社會企業的資訊。

「我不只分享我去柬埔寨做了什麼,只有分享的話沒有意義。」他說,對聽眾而言,這種經驗分享聽完只會令人熱血、佩服,結束後帶著感動的心情回家睡覺,但什麼改變也不會發生。

他認為,大家真正要學的,應該是了解何謂服務設計、別人的個案怎麼做等等,既然一般的公司企業有個案練習,為什麼社會企業不需要學習? 他要讓商業力量解決社會問題的概念成為一種顯學、正道,因此,他毅然決然接下麥克風,要將「講」變成一件專業的事,去理解聽眾的需求再從資料中做整理分析,再講給別人聽。「其實我的起頭也是分享,只是我把分享變的很專業。」

走! 到世界被改變的現場

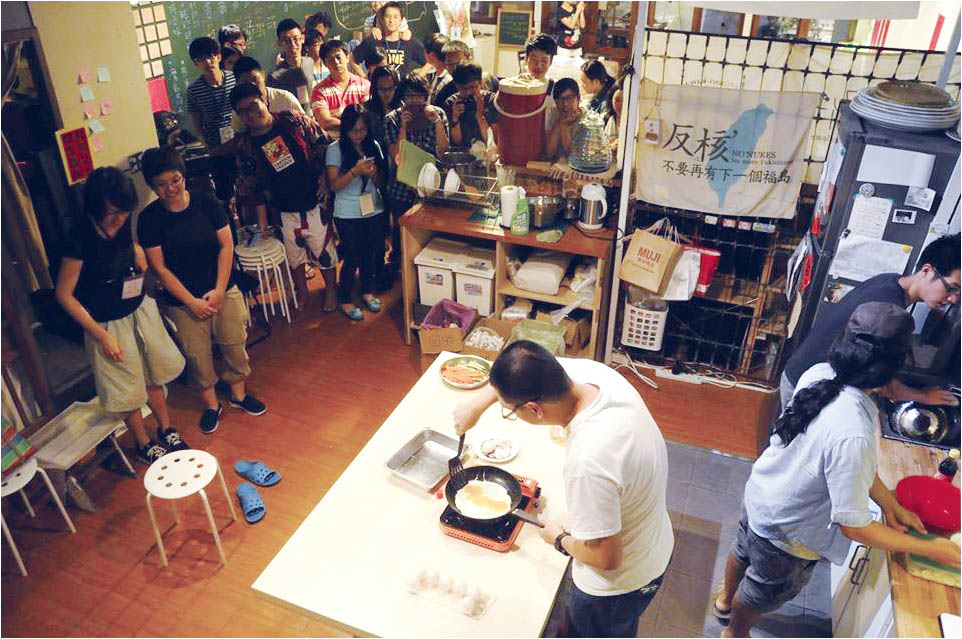

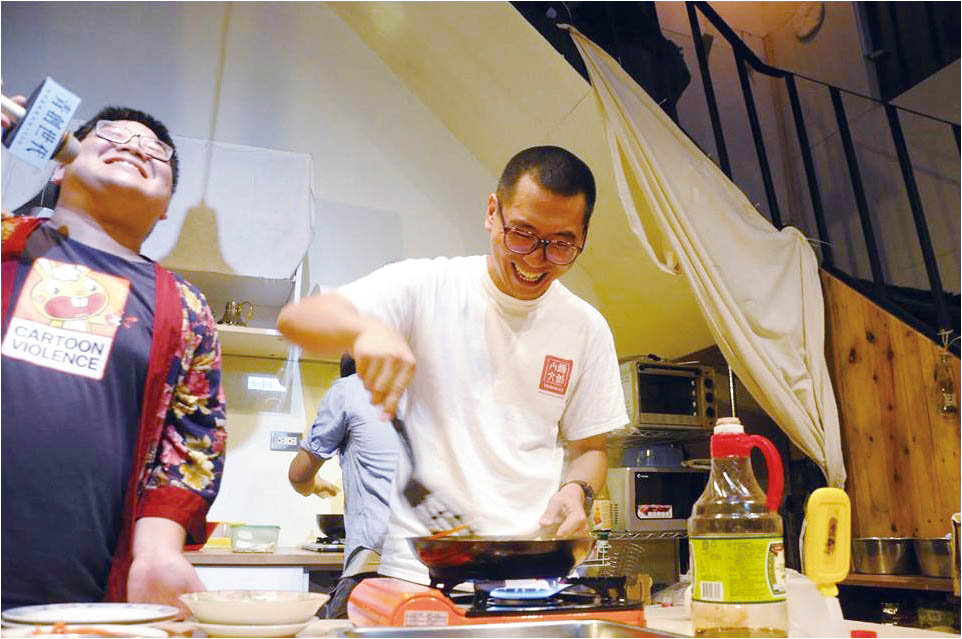

為期九天八夜的 S.I.B(Social Innovation Bus)社會創新巴士,胡庭碩與同伴們打破了傳統台上與台下的分享模式,將推廣的概念以「日常」的方式呈現,將學員帶到社會企業家家中,去觀察他們是怎麼生活、平常是怎麼和農民互動等等。

辦過無數場演講、自己也身為演講者的他,發現只要任何人離開自己的工作場域在台上演講,他就是一個講者而非原來的身分,這中間多了一層距離,那為什麼不讓大家更真實的去觀察、提問呢?於是,他們以「移動教室」為核心概念,邀請知名的社企家合作,讓學員們跟著他一起吃早餐、跟著他開會和處理公事等等,其實重點並非看著他一天是怎麼渡過的,而是看到這些人對於理想的堅持,去想像自己往後的十年二十年,是不是也會和他們一樣同樣充滿著熱情與理想?

S.I.B 只是一個開始,之後他們陸續舉辦了許多活動,都是實際深入地方和當地人合作,像是 9 月份在台中剛結束的「青創時代:舊城新創工作坊」,由社會設計工作者帶領學員們實際幫中區老店做行銷推廣,不僅幫助老店策劃新形象增加生意,也能讓學員們實際操演。

「要改變台灣,一定不是在咖啡廳裡腦力激盪就能達成。」他十分強調到實際的場域裡去學習跟感受,一方面可以親自看到改變的發生,另外一點則是能夠將貢獻實質回饋給當地,「如果你在農村,食衣住行的花費都直接回饋給農村,但你在都市辦工作坊,錢還是一樣流入公司財團裡。」

不要問我為什麼敢,要問自己為什麼不敢

胡庭碩提到,很多人都會問:「為什麼你敢去做這麼多的事?」去柬埔寨、投入社會企業、舉辦無數活動等等,為什麼對於這些事情都沒有任何的遲疑?「這問題所有講者都沒辦法回答,如果有答案一定是假的!」

對於這樣的疑惑他說:「不要問我們為什麼敢去做,要問為什麼你們不出發?」這些在一般人看來重大的作為,對他而言都是自然的選擇。他回想後推論,這可能和他加入不同凡響社有很大的關係。

那是台灣第一個以社會企業為中心運作的社團,而當時台灣社會企業概念也剛萌芽,社企流和以利國際服務都剛成立,這些前輩們也非常照顧他們,「當你每天和這些偉大的人格生活時,看到他們堅持的是什麼,痛苦是什麼、朋友是誰,你就會知道,原來這就是生活的可能。」也因此,他才會想到移動教室的概念,聽眾需要的已經不是更多的演講,而是更多真實的人格。

每個在地認真生活的背影,都是我們的老師

投入社會企業之後,胡庭碩在每個曾經長駐的地方都維持著像親人那樣的親密友好,定期回去聊天幫忙,也能夠看出在他心中對於那些居民的情感與重視。一開始很多農村裡的婆婆爺爺看到他帶工作坊學員們來都會說:「唉喲! 你們好有心,還來認識我們。」其實對於這樣的說法他非常不理解,「我都會跟他們說,不,我們是來學習的。」

他認為,為什麼現代人跟醫生和律師對談需要收費,但跟農夫工匠耆老對談卻是免費而理所當然? 現在的社會以商業、服務業、科技業至上,最基礎的一二級產業愈加不受重視,然而這些被視為「低階」的農工業卻是國家最根本的支柱,到現今卻得不到珍惜與保護。「我要翻轉的是文化上的心理價值,重現沒有被重視的尊嚴。」

社會企業玩出新花樣

每家社會企業都是一個多邊平台,一邊滿足需要幫助的人,一邊則滿足消費者,然而營利這件事不僅對社會企業,對於一般公司而言都不是件容易的事,但胡庭碩在這方面卻有驚人的成績。例如之前於坪林舉辦的志工假期,帶領學員們深入農村,下田幫忙農民挑肥、除草,在工作中拉近彼此距離,同時以當地食材為供膳,讓大家品嚐小農的心血。

不僅實踐公益,對地方產生幫助,也讓平時在都市生活的人們能享受山林裡的芬芳,達到旅行目的。這場活動光是一個寒假就有超過兩百位報名,之後也因迴響熱烈而增加場次。

另一次在台中的任務是幫一間青草茶老店轉型,他們開始一步步倒回去,追溯青草發展的歷史,發現青草店都是聚集在火車站附近像是台北萬華、台中成功路,因為早期火車站一帶都是電子材料街,也是工業繁榮的地區,而當這些工作的人們感到身體不適、疲倦時,便會在這附近尋找藥材來舒緩,也因此促成這些「青草街」的形成。

了解到這一層面,他們便想到,將青草茶的包裝做成點滴帶的形式,上面印有各種症狀的字樣例如「眼睛容易疲勞」、「昨天很晚睡」,結果意外熱銷,當時賣到幾度缺貨,成果令所有人都十分驚喜,不僅老店能夠因此獲利,學員們也能夠從實際的個案中獲得寶貴的經驗。

台灣最美的風景不是人

胡庭碩對於台灣的地方與歷史都有著深深的著迷,像是創辦「一間坪林」,想讓更多人認識這塊距離台北不遠的祕境;以及前陣子和朋友合開的青年旅館「1949 文創 cafe」,在每個角落都能看見台灣的歷史與文化。他說,他並不是在做文化創新,而是文化創「舊」,從舊有的文化中凝煉出它的美好,並且以當代能夠理解的語彙傳達下去。

「我很討厭聽到人家說『台灣最美的風景是人』,這是一種極度偷懶的說法,難道外國人比台灣人差嗎?」胡庭碩說,台灣有太多美麗的地方及文化,信口拈來就可以列出幾個並附贈一連串豐富的介紹,「台灣最美的風景絕對不是人,一定有很多美麗的東西,只是你沒有認真去找。」

當你定義了完整,其他才成為破碎

胡庭碩曾發表一封給媽媽的文章《下輩子,不要再當妳兒子》,裡面提到母親獨力撫養家庭的辛勤以及為他的付出,內容真摯動人而廣為流傳。

關於單親這個詞,他並不是很認同,「我只有一個媽媽,但我有一個完整的家。」他不曾意識到自己沒有爸爸這件事,因為媽媽從來沒有少給過他們任何東西,直到長大出社會之後,才赫然發現自己就是大家口中的「單親」,但這樣的認知對他而言並不具有意義。

「這是社會定義一夫一妻、一男一女才是家庭,但當你定義這個東西是完整,其他人才會變成破碎。」在許多的社會價值裡,有許多標準之外的事情都被視為「不正常」,但我們應該將定義權搶回來,唯有自己才能決定什麼是幸福與完整。

社會企業在台灣的困境

社會企業在台灣其實已不算新穎的概念,已經有愈來愈多人投入這個領域試圖改善社會環境,然而仍無法像國外那樣蓬勃發展,針對這樣的情況,胡庭碩提出了一些精辟的觀察:「台灣還是有很多社會企業沒有把自己當作公司,沒有把自己做的事看得很專業。」

雖然社會企業強調社會責任,但許多人仍會忽略它也同時身為一間公司、企業的事實,而將「做愛心」的方式套用在營運上,但如果用這種心態來經營,是不能持久的。

另外,他也提到台灣的消費者缺乏消費意識,「你的每一分錢就是一張選票,但我們往往不知道消費可以改變社會。」他舉例,前陣子的食安問題嚴重,但現在林鳳營鮮奶還是隨處可見,消費者照樣買單。但如果今天一位賣飲料的小販,連續有三位客人問他用什麼牛奶,而因為他回答了那三個字便轉身走人,老闆還會不會繼續用那個牌子的牛奶?同理,把小販替換成公司、政府,那些對社會環境不利的因子在台灣自然無法生存。我們應該要更重視我們花的每一分錢、買的每一樣東西。

不要小看你的每一個決定

79 年次的胡庭碩其實才脫離大學生活不久,但人生經驗以及對於社會企業的堅持和決心卻讓他具備比別人更多的成熟與實踐力,為台灣的農村、社會帶來更多改變與希望。

最後,他想送給大學生一段話,「你的每個行動都是一張選票。你買什麼、吃什麼、做什麼、FB 轉貼甚麼,都會形塑未來世界的樣子。你是有力量的。」