意外的美麗安排

初見黃覺深時,很難想到這個人竟是馬來西亞人,不論是外型或是腔調,根本跟台灣人無異,原來跟大部分僑生不一樣,黃覺深從初中就來到了台灣。那時在馬來西亞念到初二,某天下午聽到母親用不同口音和電話中的人聯繫,這才知道他要被送到台灣讀書。

由於計畫突然,加上一開始還沒有打開心胸接受這個地方,剛來台灣的時候整整哭了三個月。也因為思念親友,開始拿起相機,想讓家人朋友知道他在台灣的生活,沒想到從記錄生活到愛上拍照,進而到學習專業攝影這塊領域。

現在的他相當喜愛台灣這片土地,也因為一來台灣就待在公益團體─梅門,在裡面當全職義工,過團體生活,讓他很快地融入台灣的生活。

「既來之,則安之」黃覺深笑著訴說,「心裡那關過了後,每個地方都有其美好的一面,只是看要不要去接受而已」。相對於馬來西亞,台灣的治安好太多了,黃覺深直言,在台灣半夜去便利超商買東西是件稀鬆平常的事,但在馬來西亞,就算結伴都還是相當危險,很有可能會遇到一大群人打劫。

馬來西亞大部分是由馬來人、印度人以及華人三大族群組成,也因為人種多,一不小心就可能引發衝突。能在台灣生活真的是一件很幸福的事,黃覺深說很感謝父母這麼早把他送來台灣,也一路從北士商廣告設計念到嶺東科大視覺傳達設計系。在馬來西亞,初中和高中六年都待在同個學校,到了大學才可以選擇讀什麼科系;而在台灣多了高職這個升學選項,可以提前做選擇,專心培養技能。

相對於馬來西亞,台灣起步早了三年,「這三年差距很大,大家基本功都打得很紮實了,而你才正要開始」。

台灣高山初體驗

在馬來西亞沒有爬過山的黃覺深,就讀視覺傳達設計系時因緣際會下見識到台灣高山的美景。那時有個學長找他和羅敬邦協助拍攝三太子攻雪山的畫面,極地教師李清言三年前曾揹電音三太子橫越撒哈拉沙漠,接著要挑戰世界第一高峰聖母峰。

為了適應高山雪地環境,李老師組了近八十人隊伍攀登雪山,也是登上聖母峰的事前訓練及暖身。那次是他一次爬山,也是初次見到台灣高山的壯麗與遼闊,感動的種子已悄悄種在黃覺深心中,因此他和羅敬邦有個共識,在大四的畢業專題想做跟高山有關的題目,之後陸續找到張雅雯與林佩萱組成一個團隊。

淨。愛。高山

當四人第一次組隊爬雪山時竟意外發現一大片垃圾,當下相當震撼。在眺望遠方美景的同時,腳邊卻是被人類堆疊起的垃圾山,眾人相當心疼與不捨,故《淨愛高山》就此誕生了。「登山與淨山的最大差別在於一個目標是攻頂,而且路程中的步調很快,很容易忽略腳邊的細節;而以淨山為目的上山,沿途會低頭看是否有被人隨手亂丟的垃圾並撿起來,攻頂只是附帶的獎勵」黃覺深接著說,「清理高山,成了我們上山的理由」。

當初受到《看見台灣》的啟發,他們利用空拍機紀錄淨山過程,希望透過不同的視角,傳達視覺的震撼,也讓人看到山的壯麗與受傷的一面。有次羅敬邦受傷,攝影師只剩黃覺深一人,爬山的過程除了注意安全還要撿垃圾,脖子掛著單眼相機,頭上戴著GoPro 攝影機,有時還要操控空拍機,忙得不可開交。

與體能拔河

《淨愛高山》主要是走高海拔的山區,低海拔的淨山活動已經有人在辦了,也因為當天就可來回,常可以一號召就百人以上,也不用像高海拔山區淨山,除了揹很重的裝備外,還要揹垃圾下山才有辦法處理,需要相當的體力。在爬山初期,組員們自掏腰包,甚至是打工接案來貼登山所需花費,登山裝備幾乎是租借來的,陸續做出成果後才開始募款,讓大家知道《淨愛高山》做了些什麼,並號召大家一起來淨山。

黃覺深認為淨山最困難的就是體能、耐力和意志力。其實裡面有成員完全沒有登山經驗,因此淨山時也是在挑戰自己的體能,大家相互加油打氣:「快到了!快到了!」一邊咬牙撐過。記得有次爬奇萊南峰,沿途一直下雨,全身溼答答很狼狽,組員佩萱甚至高山症發作,頭暈且嘔吐,相當不舒服。

他們一度有想放棄的念頭,但後來去了玉山,又重拾對淨山的熱忱。玉山那次各種天氣都遇上了,山腳下大雨,到了登山口變飄毛毛雨,再往上走雨就停了,還看到了雪。晚上到山屋時雲散了,天氣漸入佳境,滿天繁星,這是在都市很難看到的景致。

精神導師──淨山阿亮

原本《淨愛高山》想用第三人稱紀錄「淨山阿亮」,因為阿亮不忍南二段高山縱走路線被垃圾堆滿地,故定期上山淨山,一步步用自己的力量把垃圾帶下來。有些登山客為了減輕自己背包重量而隨意棄置垃圾,常可以發現瓦斯罐、拖鞋、電池等總類繁多的垃圾。

由於現在很多登百岳的迷思 ,大量的登山客製造的垃圾對土地是相當沉重的負擔。阿亮則將自己上山裝備重量減輕,把空出來的空間裝更多的垃圾下山。

淨山阿亮的行為深深感染著他們,他們開始思索身為設計系的他們可以做什麼。於是他們捨棄紀錄片這個想法,決定利用視覺傳達的設計吸引大家注意,透過讓人拿到山上的垃圾,來反思這片土地為人類默默承受多大的傷害。

設計與淨山的緊密結合

於是他們找來「二皿手作紙設計」的李孟書和李孟儒老師教他們做手工紙,從回收紙製作紙漿到挑選從山上揹下來的垃圾,過程大約二、三十分鐘,一次可以做四張。

明信片包含視覺、嗅覺和觸覺,像是菸蒂做成的明信片,湊上去聞一聞,仍有淡淡菸草味,還有連像電池這種很重的垃圾,他們都實驗出如何讓它鑲嵌在明信片中,成為獨一無二的手作明信片,每個人都可以賦予不同的解讀與想像空間,也是種傳遞訊息的方式。

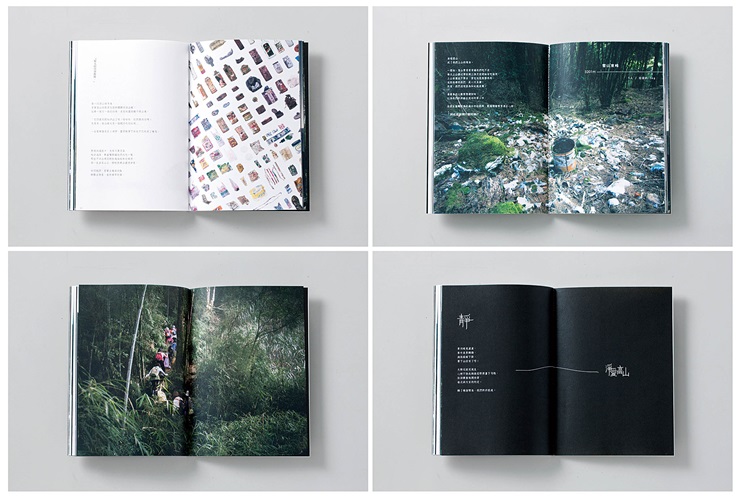

除了手作明信片外,還有由垃圾設計成的攝影明信片及影像精裝故事書。他們利用攝影和設計,重新詮釋從淨山撿下來的垃圾,讓大家反思,這些東西真的不該出現在山裡,但血淋淋地呈現在我們面前。

在影像故事書裡可以看到他們淨山的經過與心路歷程,用輕鬆的口吻帶過那些日子的艱辛,從一開始的質疑與迷惘,到現在《淨愛高山》是個堅強的淨山團隊,感情愈來愈好。

黃覺深說,「本來四個人在學校不是同掛的,畢業製作找組員主要是看這團隊需要什麼,看能力互補,分工得很好,所以做起事來很順」。黃覺深負責平面攝影和設計;羅敬邦專攻動態攝影及影片後製;張雅雯是公關,負責辦活動和聯繫;林佩萱則是負責統整管理以及文案企劃。

設計不只走文青風

《淨愛高山》在 2015 第 34 屆新一代金點新秀設計獎中分別獲得「金點新秀設計獎」及「金點新秀大師指定獎」,由於這個議題以前沒人做過,也沒有資料可以參考,一開始像無頭蒼蠅般,打電話到環保協會、高山志工等單位四處詢問,並且把企劃書拿給各大登山社看,幾經波折,最後得到大台中登山隊的協助,請到專業嚮導和他們一起登高山淨山。

在外人眼裡設計系的學生通常走文青路線,很少會說:「走!去爬山」,但他們做到了,不只拍照、做設計,更是淨山參與者,一直堅持到最後。從室內走到了戶外,不只是設計,更是身體力行,甚至還獲得陳俊良、蕭青陽的肯定,他們覺得做設計就該如此,不該只是坐在電腦前,因為能收集的資料有限,應該付出行動改變社會。

聶永真則本來對明信片興趣缺缺,因為太多人在做明信片與紙膠帶,但看到他們的成品時眼睛一亮,對化腐朽為神奇的明信片相當好奇,一直提問:「這是用什麼東西做的啊?」

心的感染力

這個畢業專題雖然圓滿落幕了,但他們的淨山計劃會無止盡地持續下去,不會因為得了獎就休息或結束。目前已經到過六座高山淨山,而最近的一次辦在 My Plus 採訪的前天,他們到埔里的關刀山淨山,有許多熱血青年加入,還有大愛電視台拍攝淨山過程,希望可以藉此拋磚引玉,吸引更多年輕人參與。

上山除了不製造垃圾外,背包有些空間的人也願意撿垃圾下山,如果每個人都做一點,力量是很大的。

「用設計來感染大家,一起熱血做公益!」隨著淨山活動的曝光,開始引起大家共鳴,陸陸續續地有山友跟著響應,到後來甚至成了淨山固定班底,「看到這種效應,很感動」,黃覺深笑著說,「期待有天上山時,發現沒有垃圾可以撿了,《淨愛高山》會持續到那天吧!」

進、淨、敬、靜是他們四人上山下山的過程,也是心境上的轉換。從「進」入山林,看當山的壯闊;進而「敬」畏高山,了解人的渺小;並開始「淨」山 ,為受傷的山一點一點帶走垃圾;最後達到「靜」山,清理高山同時也在淨心,用心讓山林恢復平靜。

隨手,淨山

- 爬山時不要把廚餘往山谷下倒,食物腐壞後鳥類去吃,鳥喙上會長一點點的黑斑,也就是黴菌,只有等下雨才能稍微沖洗掉。

- 淨山的過程中撿到許多衛生紙,在濕冷的環境下難分解,不像是馬桶沖水可以把衛生紙沖化掉,所以衛生紙使用完還是要把它帶下山。

- 在高山上不要亂丟果皮,因為在低溫低壓下難以被細菌分解。

- 大自然雖然有自癒的能力,但是大量的垃圾使土地無法負荷,所以希望大家除了帶走自己的垃圾外,還可以幫忙揹垃圾下山,即使只有一點點,都是出自對自然的關懷。