導演王家衛說:「電影的意義在於將生活的鏡子打碎,然後將碎片重新拼貼成另一面鏡子。」紀錄片之父 John Grierson 則說:「紀錄片就是對真實材料進行有創意的處理。」電影透過聲音與影像的排列組合,在 1 秒 24 格的光影裡創造意義,觀眾從電影符碼中解讀出屬於自己的意義,這是電影藝術最特別之處,帶來的不只是純粹的感性衝擊,還有理性思考的可能。

侯季然在《書店裡的影像詩》中呈現了台灣獨立書店最珍貴的獨特性,每間書店都像是一個有血有肉、有稜有角的人。在正值出版業蕭條的時期,他用充滿詩意的影像,重拾人們對書的想像。在那靈魂騷動的年代,紀錄片《四十年》標誌了一個時代精神,侯季然從人物故事出發,讓我們看到不同面向的歷史。

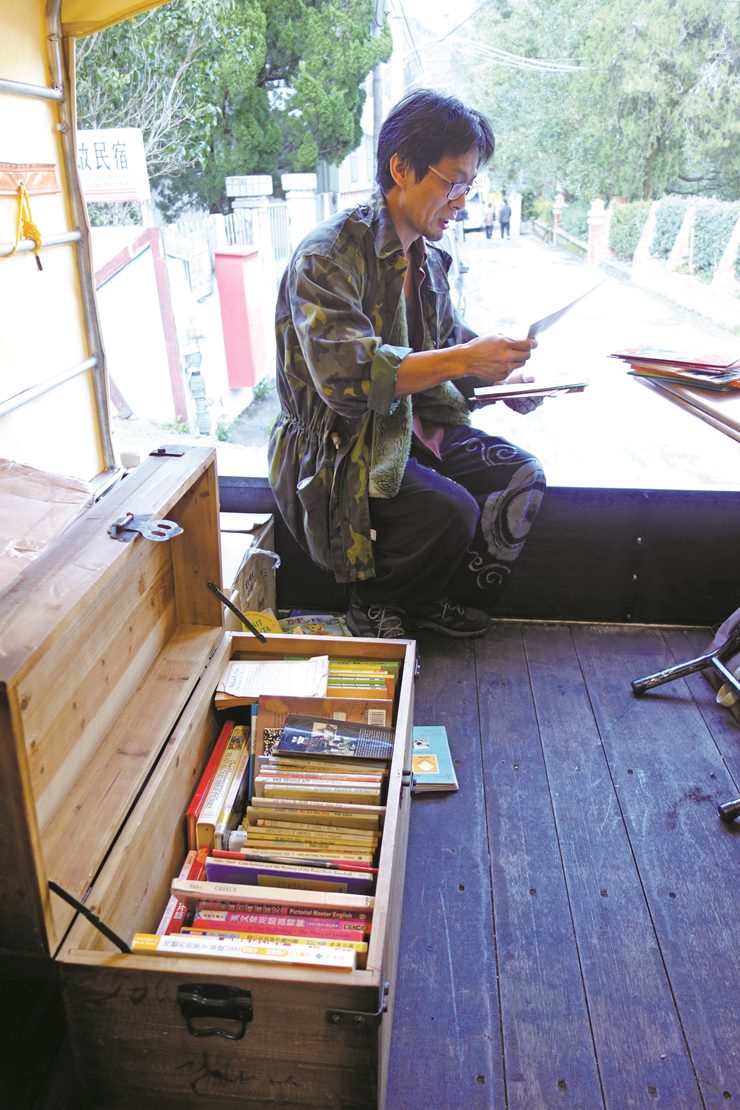

▲一台大貨車、一車的英文繪本、互動光碟、小農食譜,開往台灣各個偏鄉角落。這個計畫是老闆貓哥自開店以來最想做的一件事,將書中的知識散播到偏鄉,與居民的生活結合,陪讀、教學、送書。

▲一台大貨車、一車的英文繪本、互動光碟、小農食譜,開往台灣各個偏鄉角落。這個計畫是老闆貓哥自開店以來最想做的一件事,將書中的知識散播到偏鄉,與居民的生活結合,陪讀、教學、送書。

80 家書店 80 種生命故事

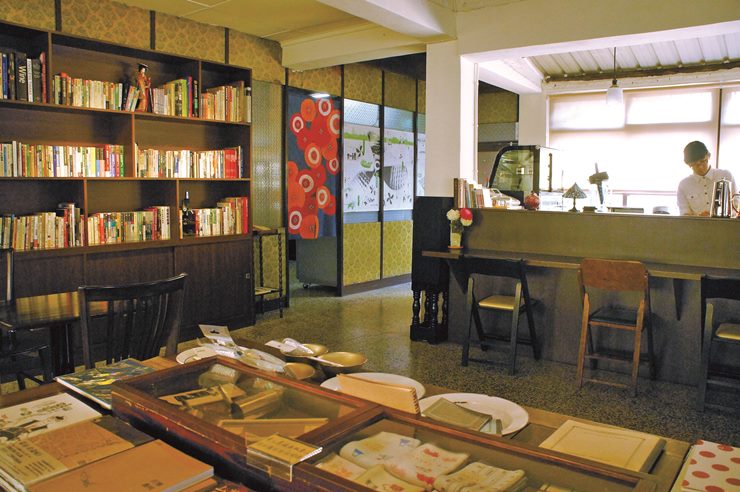

周末午後,碩大的校園顯得比平時更加寂靜無聲,兩三隻貓咪在寬闊的前庭慵懶的漫步,巡視領土般在店門前徘徊,彷彿牠們才是這裡的主人。這是位在清華大學百齡堂的「蘇格貓底二手書咖啡屋」,顧名思義, 這是個有許多貓咪的書店,就連老闆都叫做「貓哥」。

二手書、英文書、複合餐飲、貓咪是蘇格貓底的特色,但最特別的地方莫過於貓哥的「書車計畫」,自書店開店以來,他便開著小貨車載著滿滿的二手書到偏鄉,希望將書車作為書店的延伸,將書中承載的知識散播到各地。

這是侯季然導演拍攝的紀錄片 《書店裡的影像詩》其中一家書店,在這兩季的紀錄片中,走訪全台 80 家獨立書店,每一家書店都是一種人生,都是完全不同的生命故事,透過影像,紀錄每間書店不同的特色樣貌,觸發觀眾對於書店的想像。侯季然說:「拍攝這一系列紀錄片最大的挑戰,就是要找到一個特別的切入角度去詮釋。」

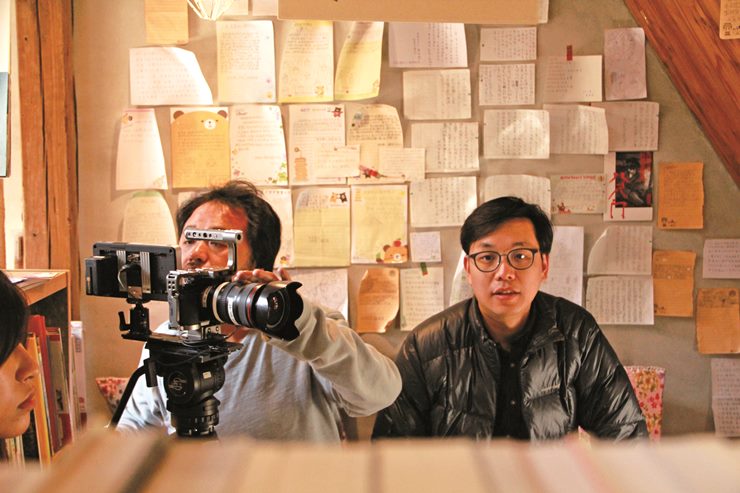

▲每一間書店都有不同的侯季然導演(右)在「書集喜室」拍攝的過程

人生,承載著書店老闆的意志與人生態度,書店的裡裡外外、由上到下反映著老闆的風格與特色。侯季然說: 「台灣的書店都非常有個性,這「個性」就是最珍貴的地方,因為它獨一無二,無法被取代。」人也像書店一 樣,最珍貴之處,不就是那難以複製的獨特性嗎?侯季然認為,「拍攝這 一系列紀錄片,學到的啟示就是要找到自己的個性,找到無人可以取代的個性,所以要忠於自己。」

在拍攝這系列紀錄片前有許多事 前準備工作。侯季然說:「除了文字相關資料之外,最重要的親自到每個書店的現場,置身其中感受,並且與老闆實際的接觸。」從人與人之間的 話語、書店的氛圍與在地環境中,找 到這間書店最珍貴的獨特性,在約 3 到 5 分鐘的時間裡,用影像、聲音呈 現出它最獨一無二的個性。

書店裡的影像詩:紀錄指南Ⅰ

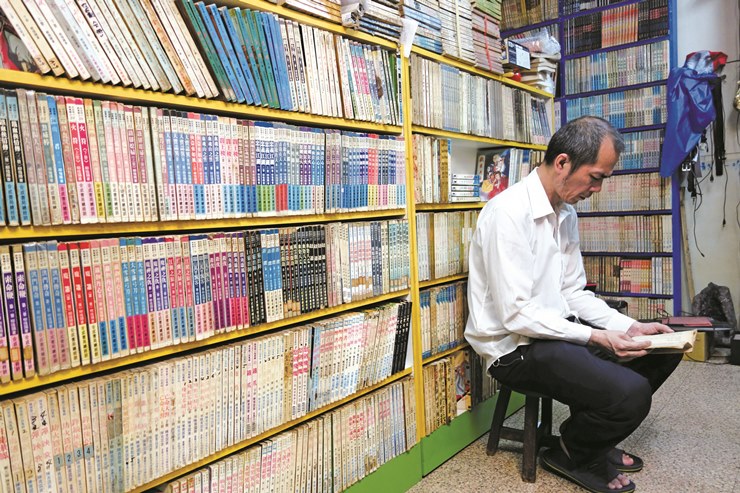

▲【老武俠】 老武俠書店沒有什麼裝潢,小小的店面擺了好幾櫃書,老闆林志龍顧店之餘就去開計程車;開計程車時也不務正業,找書是重點,載客只是順便。開租書店是為了讓愛看書的人有書可看,對這間店的展望也是以保存老武俠小說為目標。

▲【老武俠】 老武俠書店沒有什麼裝潢,小小的店面擺了好幾櫃書,老闆林志龍顧店之餘就去開計程車;開計程車時也不務正業,找書是重點,載客只是順便。開租書店是為了讓愛看書的人有書可看,對這間店的展望也是以保存老武俠小說為目標。

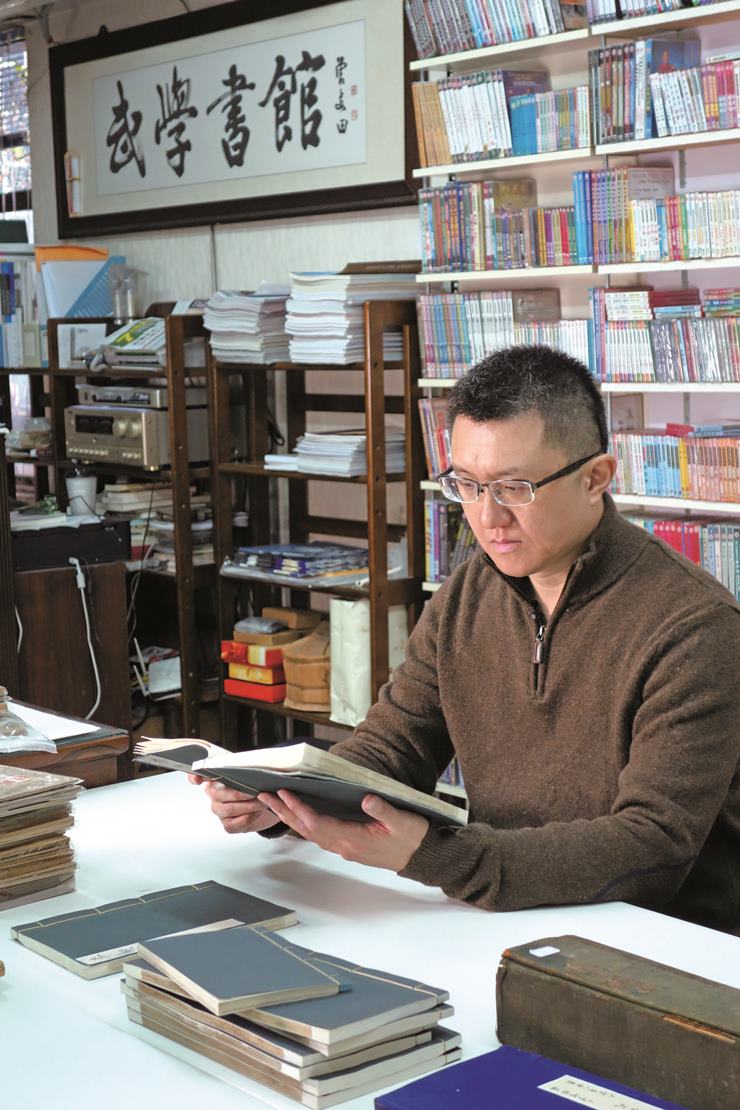

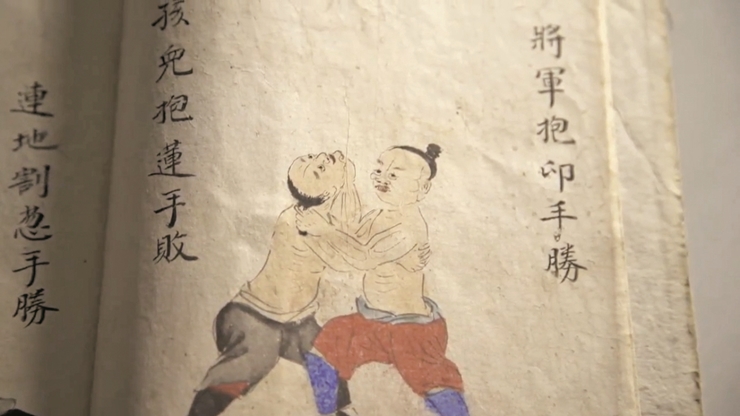

▲【武學書館】 老闆珍藏的絕版武學古書,從清代至民國初年的手抄本一應具全,是大家爭相前來觀摩的一項景色。

▲【武學書館】 老闆珍藏的絕版武學古書,從清代至民國初年的手抄本一應具全,是大家爭相前來觀摩的一項景色。

▲【荒野夢二】 位在市場邊的「荒野夢二」,是作家夫婦「沒力史翠普」和「銀色快手」的個人工作室,也是兩位店主人實現小小夢想的基地。他們期待書店就像大家的鄰居,居民能隨性進來打招呼、看看書,歡迎愛書人成為荒野夢二的鄰居。

▲【自己的房間】 源自於維吉尼亞 ‧ 吳爾芙(Virginia Woolf)的小說《自己的房間》,老闆蔡善雯在決定為中部同志社團打造一個據點的同時,也將自己喜愛的書名帶入這個空間。

創作是什麼?

對於創作者來說,創作是一個釐清自我、找尋自我的過程。侯季然的紀錄片中有很明顯的個人風格與特色,他說:「我覺得自己擅於觀察,也比較喜歡觀察,是屬於不愛發表意見的人。所以我的片子裡面不會有太多旁白。透過採集影像與聲音,讓這些東西自然的在觀眾心中發酵。」

導演賈樟柯在一段訪談中曾提到:「我覺得所謂挖掘都是徒勞的,因為我覺得電影最大的魅力並不在於深度的挖掘,而是在於生動的生存環境和處境的描述。我覺得這是藝術最可貴的地方。因為針對這些事件和人的所謂深度挖掘一定是建立在一個描述的基礎上,如果一個電影能夠建立好充滿了細節感性的敘事描述,那深度就會蘊藏在其中。」這段話作為侯季然的紀錄片註腳再適合不過,透過紀錄片的形式,深刻描繪我們日常生活中的場景,用充滿詩意與感性的畫面,訴說一個個獨一無二的生命故事,讓觀眾看完之後,重新思考人與人、人與環境之間的關係。

侯季然說: 「拍攝紀錄片就像是充電。」在《書店裡的影像詩》中跑遍台灣 80 多間書店,在《四十年》裡重新剪接與後製一段段民歌訪談與紀錄,穿梭不同時空,回顧這塊土地上發生的故事,在過程中,創作者也獲得省思自己的機會。

創作是一個「輸出」(output) 的過程,必須要先有一定的東西「輸入」(input),輸入的過程決定了最後成品的深度。創作者必須要像一個社會學家,深入各種場域進行田野調查;要像一個演員,盡可能去揣摩角色的心境;要像一個深度報導的記者,透過報導對大眾產生影響。對於創作者來說,擁有不同的生活經驗是非常重要的,因為這些經驗可能成為未來創作時的能量。

侯季然說:「每個人的生命經驗都是有限的,所以要盡可能去拓展,不管是透過書、音樂、電影,或是去做你平常生活範圍以外的事,甚至是談一場戀愛,都是在擴增你的生活範圍,這些經驗對創作絕對有幫助。」

書店裡的影像詩:紀錄指南Ⅱ

▲【書店喫茶一二三亭】 「書店喫茶一二三亭」有古本、新冊、文具、茶品,但最珍貴 的,是知識的流轉,是思潮的形塑。書店空間曾經歷戰前的繁華,躲過美軍的轟炸,從 20 世紀初的高級料亭,到今天的喫 茶店。這是一座跨越百年,看盡高雄繁華起落的日治、戰後建 築混合體。

▲【書店喫茶一二三亭】 「書店喫茶一二三亭」有古本、新冊、文具、茶品,但最珍貴 的,是知識的流轉,是思潮的形塑。書店空間曾經歷戰前的繁華,躲過美軍的轟炸,從 20 世紀初的高級料亭,到今天的喫 茶店。這是一座跨越百年,看盡高雄繁華起落的日治、戰後建 築混合體。

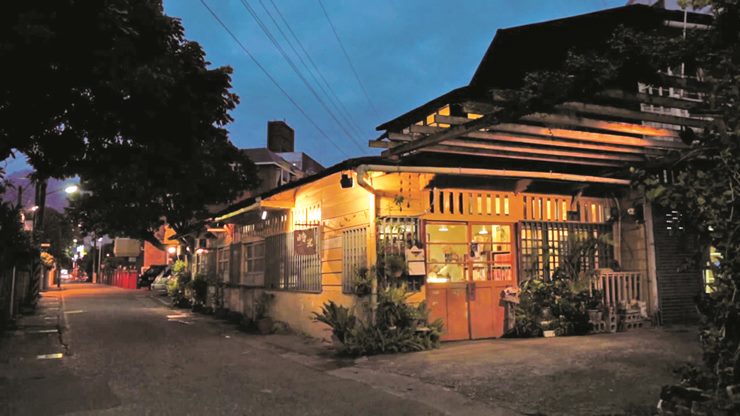

▲【時光二手書店】 花蓮熱鬧的市區裡,轉進一條幽靜巷弄,鵝黃色的木頭平房矗 立眼前,「時光二手書店」到了。座落在巷弄間的書店氣息沉 靜,兩隻店貓總輕盈漫步店內,牠們夾帶一股悠閒氣味,陪伴 愛書人度過閱讀的時光。

▲【時光二手書店】 花蓮熱鬧的市區裡,轉進一條幽靜巷弄,鵝黃色的木頭平房矗 立眼前,「時光二手書店」到了。座落在巷弄間的書店氣息沉 靜,兩隻店貓總輕盈漫步店內,牠們夾帶一股悠閒氣味,陪伴 愛書人度過閱讀的時光。

▲【刺鳥咖啡書店】 位於馬祖的刺鳥書店,前身是鼓隊民俗團的經營中心,也曾委外給藝術創作者作為工作室,曹以雄退去公部門的職務之後,決定自己接管這個閒置的據點。書店裡頭,穿梭潮濕幽暗的防空洞,地道仍保留原本的樣貌,兩旁繪製對岸沿海的壁畫。保留碉堡、抗戰時期的坑道,將這個曾經砲火連天的空間,整合成複合式的人文平台,將這個具有歷史意義的指標,重新包裝成讓現代都會人喘息的所在。

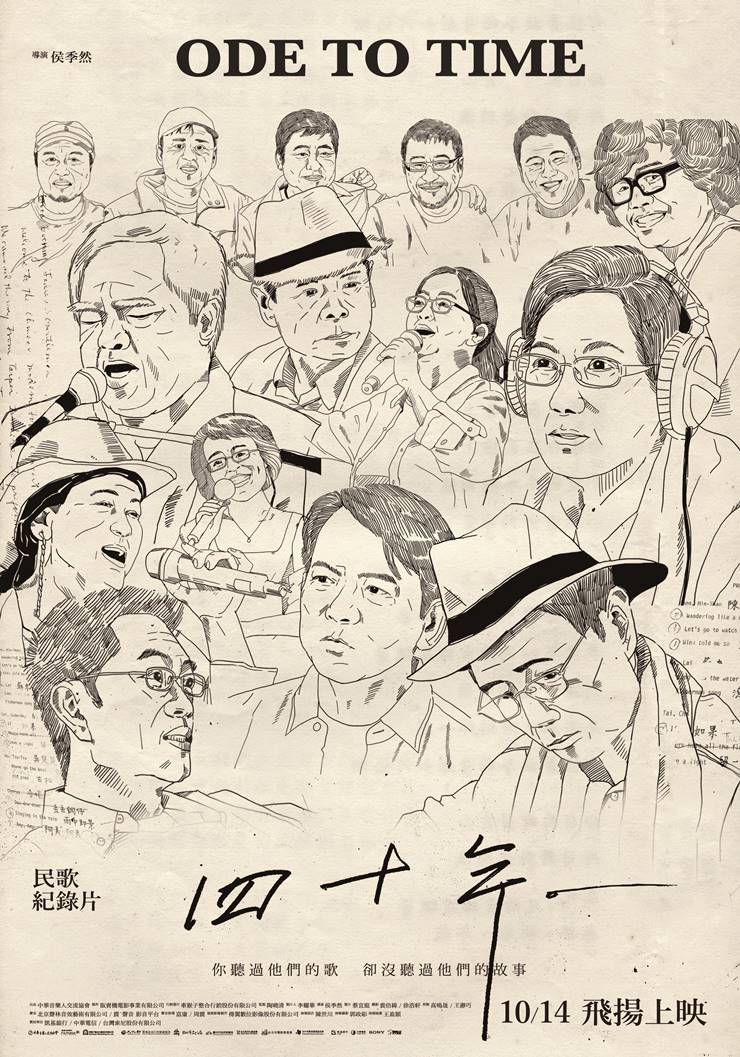

《四十年》唱屬於自己的歌

早在《四十年》紀錄片之前,侯季然就曾經在 2011 年公視推出的台灣流行音樂史系列紀錄片《聽時代在唱歌》,擔任其中 3 集的拍攝導演。

民歌紀錄片《四十年》標記了一個時代,唱出大時代下人們的鄉愁與情感,當時的台灣年輕人以「用自己的語言,創作自己的歌曲,唱自己的歌」為口號,希望透過自己的歌曲與這塊土地連結。侯季然說:「看看自己腳下這塊土地,看看周遭的人。70年代有一群年輕人在唱自己的歌,這是台灣在尋找自我認同的過程。我覺得台灣最大的焦慮就是認同,我們是什麼樣的存在?到底要認同什麼?這就是台灣社會從以前到現在的焦慮。」侯季然將紀錄片焦點放在這些民歌手舞台下的生活,他們的生命歷程變化。

在舞台上曾經光輝閃耀的歌 手,經過40 年的時間沖刷,他們對音樂的熱情如昔,對土地、音樂最誠摯的情感是最動人之處。侯季然說:「看這些民歌手唱自己的歌,其實就是他/她重新找到自己與土地之間的連結。唯有用自己的語言開始創作, 唱自己的歌,才會在這塊土地上開始累積,這個情感是每個生活在這座島上的人,心裡所渴求的。」

▲民歌紀錄片《四十年》電影海報

給國片一個機會

談到未來想要拍什麼,侯季然說: 「未來還是以台灣、我生長的這塊土地為主。希望能拍有台灣特色的東西,像是台灣特殊的人文風貌,圍繞在這個主題下的故事。」今年韓國電影大鳴大放,在劇本、執導、演出三方面展現出深厚的實力,許多人批評台灣國片,拍不出同樣水準的電影。

侯季然說:「對於觀眾來說,應該要給國片多一些機會,看盜版電影對創作者來說是傷害,或者先入為主認為 台灣電影不好看。越不看,台灣電影越萎靡。總是要一再的嘗試和累積經驗才會變好,如果連開始的機會都沒有,那永遠都不會好。」他以鄰近的韓國為例,韓國的電影也不是一下子就興盛起來,也是在觀眾的支持下成長。對於從業者來說,他認為「想要做什麼就去做,做了才會找到答案。 別人提供的答案不一定是對的,所有的答案只有做了才會知道。」

▲蘇格貓底二手書咖啡屋─「書車計畫」

▲侯季然導演(左)與「刺鳥咖啡屋」老闆曹以雄先生

▲「武學書館」的拍攝現場

侯季然近年作品

2011 年 《有一天》

- 第 47 屆金馬獎 / 最佳新導演、最佳原著劇本兩項入圍

- 侯季然執導,侯孝賢監製

2013 年 《南方小羊牧場》

- 第 15 屆台北電影節 / 最佳整體技術獎

- 幾乎整部電影都在台北市南陽街取景拍攝

2014 年 《書店裡的影像詩》

- 2015 中國微電影導演 30 人中票選第一名

- 2015 關島國際電影節─最佳紀錄短片評審團大獎

2016 年 《書店裡的影像詩》第二季

- 受邀韓國 DMZ 影展放映

- 香港 InDPanda 國際電影節選為開幕片

《四十年》

平時閱讀的書:

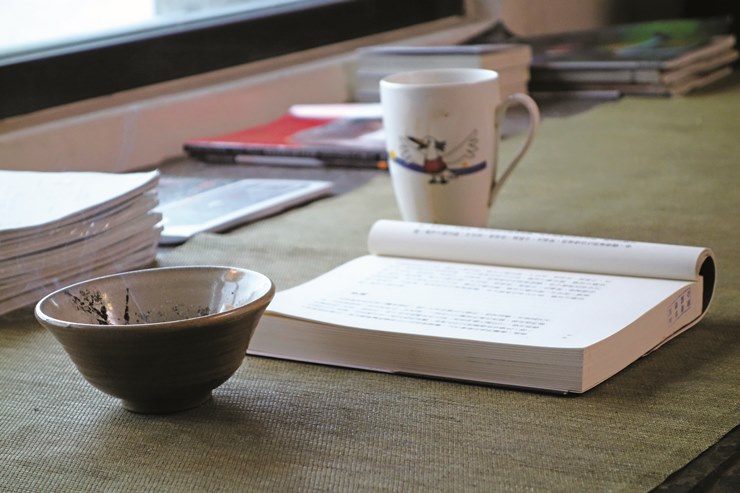

喜歡看小說,最近喜歡吉田修一。還有就是跟工作相關的書,譬如拍《四十年》,就要讀許多七零年代的書,拍《書店裡的影像詩》,就對書店、出版相關的書特別關注。

最欣賞的導演:

Woody Allen,可以從日常生活的題材中展現出自己的風格特色。