作為當代創作者,周曼農挑戰著更囂張、更另類異色的可能,「我希望創造出一種姿態,這種姿態既不是義正辭嚴的批判,也不是掛一堆理論講述,它是一個美學,一種美麗、妖豔的姿態,這個姿態足以揭露我們存在這個社會的不安和盲點,或是當代藝術的一些問題,它有足夠的曖昧性能把我們的思考更往前推一步。」

熾熱到發出光芒的寫作才算數

被死亡沾染或者藏有死亡的創作者,如何書寫?創作《高熱 103°》時,曼農陷入高燒的狀態, 寫作本身就是她生命的浩劫也是耗竭,「我有一堆漂亮的語言,一堆漂亮的句子,我每天都生產,我每天都在揉捏排列這些字句,那些句子都太美了,我自己都好喜歡,可是我不知道他們怎麼被放在一起。」一句話如何接到下一句話,演員如何操作身體,文字與運動之間如何調配收與放,動力怎麼協調?

「我先不理解句子的意思,先唸它、玩它,玩到一個程度以後,某種更分裂的、更奇妙的精神狀態會出現,那是我要的,我在寫某種人類的狀態,某種分裂的很多很多的人格集合在一起。」善用人類內在的分裂與衝突,曼農說創作是一種策略的選擇,當作品一直延展一直延展到了某個時刻,創作者便需要把散落的思考串成整體。在《高熱 103°》,曼農不把角色當成創作主體,憑藉詩人普 拉斯作為概念人物的框架聚集起對創作者本質的思考:為什麼要寫作?為什麼活著?愛是什麼?

839.jpg)

死

要如何虔誠?如何靜默?如何哭泣?才能表達悲傷?

要做出什麼樣的表情?怎樣交叉手指?怎樣蒼白的臉色?才能與死亡相應?

要如何哀悼才能足夠?要哀悼多久?會有結束的時候嗎?

風中似乎有聲音,海浪中似乎有聲音,萬物在自身的聲音之外隱藏著另外的聲音,喃喃自語,喃喃自語,訴說的本質,無時無刻。然而有一種話語可以訴說死亡嗎?

死亡本身有它的喃喃自語嗎?可以被傾聽?可以被感覺?從而我可以稍稍理解,掀開黑色帷幕的一角?

《高熱 103°》

從死亡回過頭探測生命本質

每個人有自己生命的結,而死亡的結反覆回應在曼農作品裡,她的死亡極美極有生命鏗鏘的姿態。人都曾經被死亡親吻過,會失去也會接受,然而,有一些人會把死亡含在身體裡,含在身體裡留下創傷的效應反覆振動,曼農說那是一種刺痛,很纖密地,依然留在身上。死亡成了巨大黑洞,而她逼迫自己去觀看去經驗,逼迫自己與逝去的人共存餘生。面對死亡的 難以訴說難以思考難以再現,「死亡如果代表一種界 限,這個界限經驗一直刺激我在創作裡尋找,試著掌握死亡的可以說跟不可說之間永遠存在的張力,這個張力比單純的生命具有更鮮明或更飽滿的特質,我於是在做一種增長或是拉鋸,面對死亡時,會覺得生產出的東西非常有限貧瘠,但也開始慢慢發現,去對抗這個有限跟貧瘠的本身也許就是最有力量的部份。」

蟄伏在曼農語言當中的力道,那麼熱那麼狠、 像是一定要到極限,她的文字魅惑而危險,曼農說創作者要有把自己逼迫到瘋的覺醒,卻也必須有個更大的基礎、更豐厚的本質在後面,意識到自己狀態的複雜性,而精細控制,即便在全然沉浸專注封閉的創作情境裡,依然保持一個從外部觀看自己的眼光,「你怎麼調整自己?怎麼轉動清晰跟瘋狂之間那小小的指針?怎麼在必要的時候進行休息?怎麼用一個俯視眼光明晰地看到這一切,讓這一切變得更好?自己一半或是三分之一在外面的狀態下所生產的作品是最好的。」

757.jpg)

人們在太陽底下走動,人們在太陽底下走動,帶著 背後的深刻靜默。

而妳竟可以這樣輕易地說出?媽媽,如果妳知道, 如果我們知道,即使在多年之後,每個時刻都是那個時刻的延長,而我們竟可以這樣輕易地行禮如儀?親吻彼此臉頰,撫摸彼此的手和肩膀,在正確的時候分心,在必要的時刻歡笑,在喪禮上、在宴會裡、在公車、在市場⋯無時無刻無地,遵守生者的謙虛謹慎,卑微而且客套地不去碰觸,在之後長長的生命裡。

但我相信只要碰觸一直碰觸

《高熱 103°》

60.jpg)

當語言趨近於音樂

劇場文本針對某個表演、事件而寫,但也同時是寫作自身,兩者並存考驗劇作家如何與文字、空間、演員工作,如何在抽象與具象之間,交待出觀眾該知道的訊息又表述出曲折的內在詩意,「我把字句當成音樂處理,這個樂句完成後要把什麼已經有的音程放回去?要再加入什麼?我精密計算每個字的力道,把幾個字換掉,把順序換掉,讓句子變短一點變長一點,怎麼樣會比較有力?有時候太美的東西反而因為太美太纖細了變得難以理解而沒有力量,所以我也思考有些東西不是讓演員說,讓機器說會不會比較好,變成我在思考劇場整體表現的可能性,而不只是生產文字。」

用音樂思考語言並回應著運動、身體、生命,為配合舞蹈家蘇文琪嘗試新媒體的舞蹈作品,曼農在《自然害怕真空》文本裡挑戰既成的劇場性,文字必須具有音樂性,聲音與舞者身體、舞台空間相互衝撞產生強度,「為什麼事物會移動,因為它不想要有真空出現。風為什麼會動,因為要把真空補起來。亞里斯多德說『自然害怕真空』,這句話好美,它回應到生存的真空概念,我們一直不停活動、活著、運動、追尋,做著很多事情,其實都可能是因為我們內在有一個空的關係。」

曼農說生命裡有一種空缺,抽象又具體真實,而人們恆常地為這個空缺失落,依附著這個與生俱來沒辦法解釋的空缺,她以死亡和真空為串聯,文字因而從沒辦法解釋真空的周圍形成。

妳走。妳試圖擺脫。妳在移動中行走。在靜默中。沿著切割風景的線。沿著光亮和陰影的刀鋒。 妳走。妳一定試過。拖著腳走掂著。腳。掂腳尖。一道褶曲。一道裂隙微微擴張。妳碰觸那些銳利而閃爍的。妳碰觸那些銳利而閃爍。像腳尖碰觸另一個腳尖。

如果我可以為妳做些什麼。譬如。整理房間。讓事物恢復原來的位置。譬如。將我的手覆蓋。於妳曾有的痕跡上。

《自然害怕真空》

極度唯物主義的創作狀態

無論舊版或新版,〈百年孤寂〉這個製作的想像總是放置在非傳統劇場形態的戶外空間,因著開放寬闊的表演空間,曼農在《百年孤寂》文字裡作了裝置般的聲音調度配置,企圖製造出在空間迴盪的聲音,製造讓演員們有動力把聲音推送出去的語言,演員身體於是成為推送聲音的機器,所有演員不停在舞台上流動同時不停地推送關於整個敘事的話語構成交響的效果,「我把寫完的百年孤寂劇本真實地剪開,剪開之後,它是一條條紙上面有印著字的紙,變成一種物質,再用物質的方式把它排起來或黏起來,我把人稱全部去掉,去想這句話要大聲,這句話怎麼接進去,用什麼方法可以表現我要的效果。」

沉迷於非人稱的創作角度,近年來嘗試為機械、聲音、燈光、影像寫腳本,透過和藝術家王俊傑合作無人劇場《罪惡之城》以及北美館的展覽《索多瑪之夜》的跨領域嘗試,曼農重新思考創作的本質,「我想做『作品』,想更純粹更自由地去思考創作的意涵和尋求表現的可能,不只是在既定的分類和框架中。」

815.jpg)

思考各種元素如何被搭配、被協調,也思考超越寫作的可能與劇場的極限,探問創作者能否脫離人類生存狀態,不再從單一人物、角色心理情感狀態出發,而純粹以聲音、韻律、視覺配置創造出某種動態或情感,「我想要挖掘當代決定我們感知的『無意識的力學』,而最基進的問題就是科技,所以轉向不同的領域去探索這個問題。未來生命會是哪種型態?還會有死亡這個概念嗎?或者如果這個時代還有一種死亡的話,那會是什麼?我們活著的情境到底是什麼?我們被什麼東西改變了?這個改變給我們怎麼樣嶄新的創造力?我們是活在當下的人,當下跟自己的關聯是怎麼形成的?」

一個小而且圓。真正的空。

不一致不矛盾不不矛盾。 不構成整體。

間或突然鬆開。持存的緊緊拉扯。

一道裂隙微微擴張。妳的足背優美。

但是為什麼。為什麼親近死者。

如果可以的話請給我。一杯咖啡。再一杯咖啡。照著順序排好。 無止盡的咖啡。

壞句子。空的句子。

而我們對陌生事物的愛多麼奇怪。腳尖對著腳尖。 沿著表面迂迴行進。或重複。一再重複。準確與失焦。失衡與保持平衡。極度貧乏。

《自然害怕真空》

活著。寫作。詩。

劇場很小,生命很大,如果把問題的場域轉移到生命,如果死亡無可避免,如何完滿地活著?在生命當中創造自身,以生命涵養寫作,曼農從來沒有看輕活著本身,「第一件事情是妳開始回去把妳自己的生活過好一點,比如我沒有間斷過詩歌寫作,詩是一切的起點,那是沒有辦法離開的事情,只要你心裡面愛的東西,很誠實地不要放手。如果是想要走的方向,就勇敢踏進去。」

朝向迴盪在心裡聲音前進,做一個誠實的人,如同曼農所寫,你走,你斷斷續續走,也許有一天你會走出自己的疆界,也許有一天你可能還是會停留在自己的疆界,只要誠實面對生活的本質,思考生命的一切,倚著光,你走,你一定試過。

863.jpg)

沃土 安息

層疊如複瓣 密緻如香氣 咬著對 方尾巴沉睡魚黑色蓓蕾中心

為了再度互相詛咒 再度將手指 擊響於臉頰之上

我們重逢 航行於焦味與煙 混亂 不堪的搖籃

我們生

並且承諾

相親相愛

〈重逢〉

周曼農

1976 年生。作家、編劇、導演、演員。

國立臺北藝術大學戲劇碩士班劇創組畢。現就讀國立臺北藝術大學戲劇博士班學生。

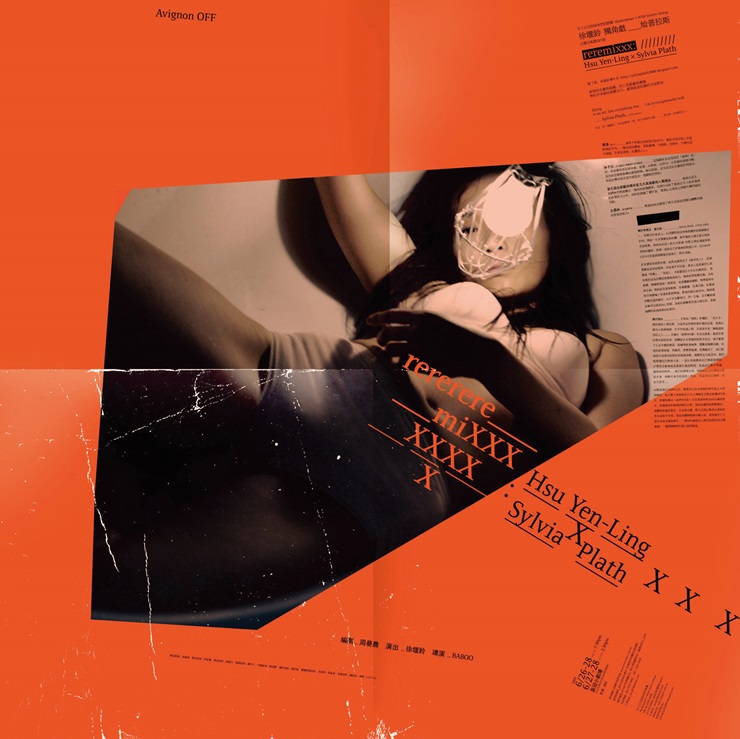

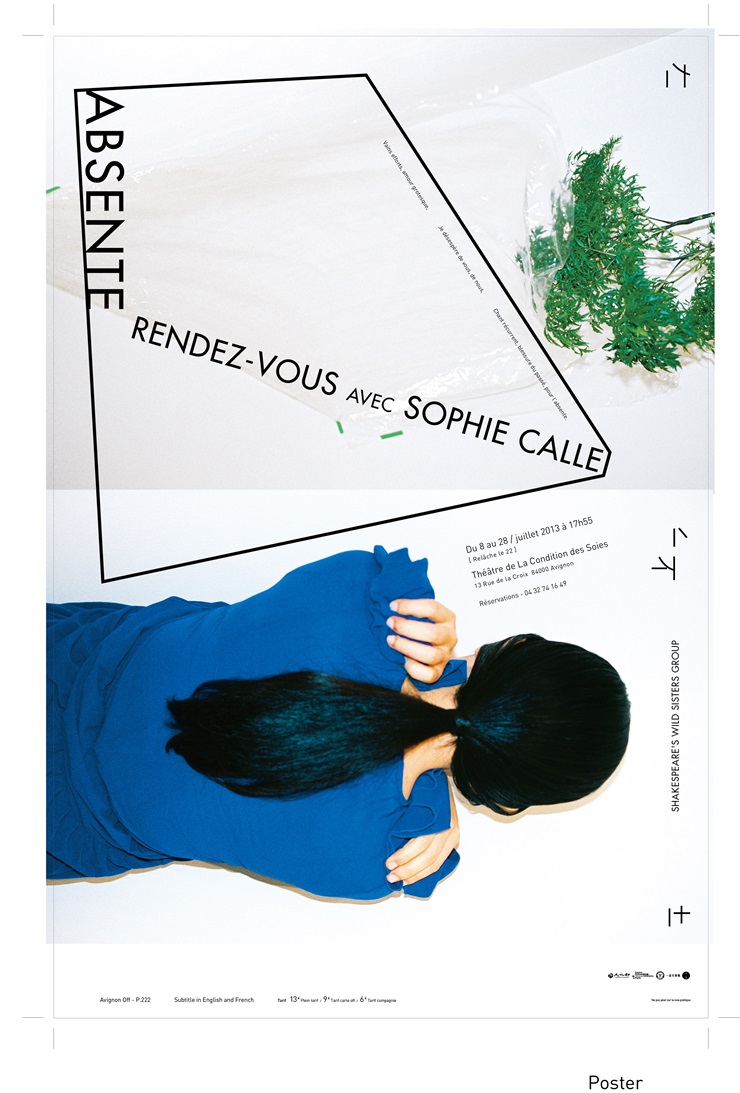

編劇作品兩度赴外亞維農藝術節演出並多次受邀赴法。

由莎妹劇團製作的編劇作品《給普拉斯》 (For Plath) 入圍第九屆台新獎表演藝術類決選。詩作曾獲第十屆台北文學佳作。

出版作品集 《高熱 103°》、《自然害怕真空》。關注劇場、影像與科技藝術領域中身體、美學、政治的問題。

近年並從事跨領域創作,與舞蹈、視覺藝術、科技藝術領域合作,創作作品有《身體輿圖》、無人劇場《罪惡之城》以及在北美館展出的《索多瑪之夜》。