文/KLEIN 圖/Shutterstock

曆法的形成

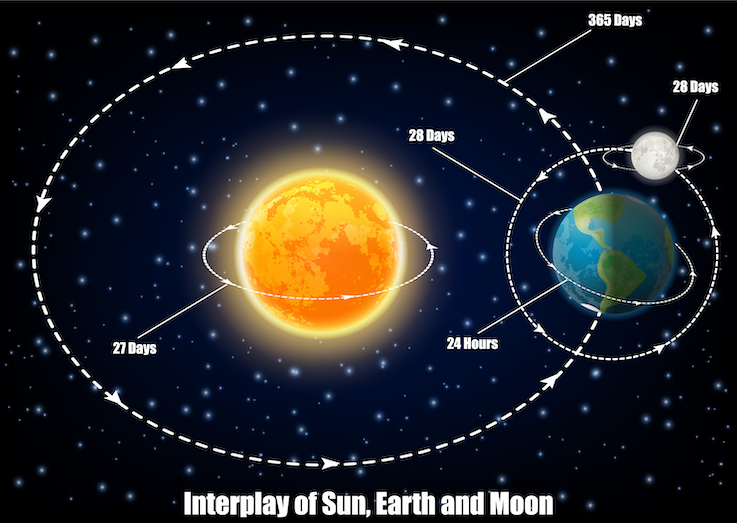

曆法和節氣的形成息息相關,人類根據太陽、月亮、地球的運轉週期,制定年、月、日以及四季。曆法又分為陰曆、陽曆、陰陽曆以及自然曆等,此外隨著地區差異也有不同曆法,像是瑪雅的宗教曆、印尼的烏庫曆等。

而24節氣則是根據曆法制定出來,作為推算季節轉變的依據。

以星體運行來制定24節氣

說到24節氣,就會想到日曆上的那些小字,不免讓人好奇。所謂的24節氣是依照太陽運行的位置而定,古人透過觀察太陽角度發現,太陽每日會向東邊移動一度,環繞一圈,這樣的軌跡又稱為「黃道」,而由於地球自轉軸有23.5度的傾角,使得夏季和冬季太陽照射的位置不同,進而影響作物生長。此外,為了讓農民能夠瞭解寒暑變化,曆法規定將每年的冬至到隔年冬至的一個回歸年分為12等分,稱為中氣;另外再將兩個中氣等分成為節氣,12個中氣和12個節氣合稱為24節氣。

24節氣的曆法推算

由於一年的長度是根據地球繞行太陽所制定的,24節氣也是根據太陽的位置而定。但,一年的實際長度為365.2422天,換算下來為365天又5.8小時左右,因此每年將會多出5.8小時,4年累積下來便有0.9688天,約為23小時左右,為了平衡這樣的問題,古人將在曆法上訂定「閏年」制度,每4年便會多出一天的時間,也讓所有節氣的日期不會在同一天,只會有1~2天的差異。

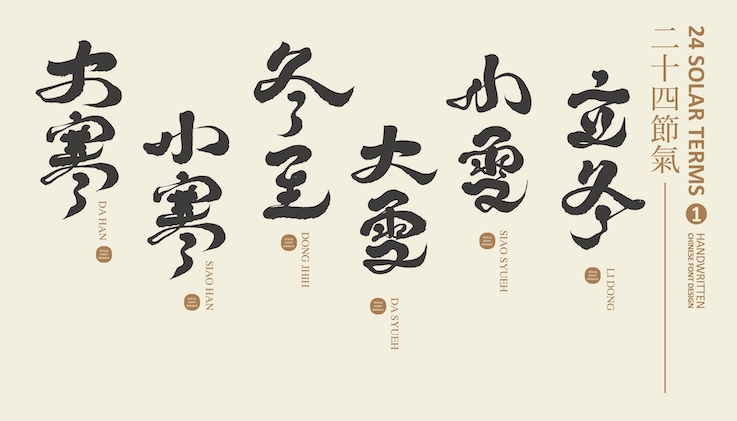

24節氣有哪些

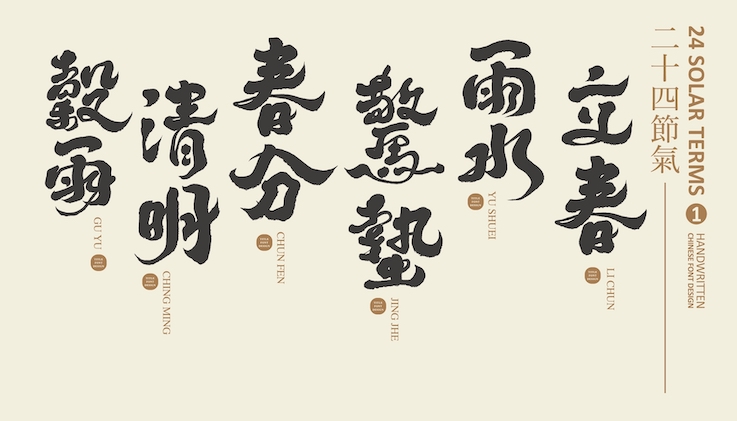

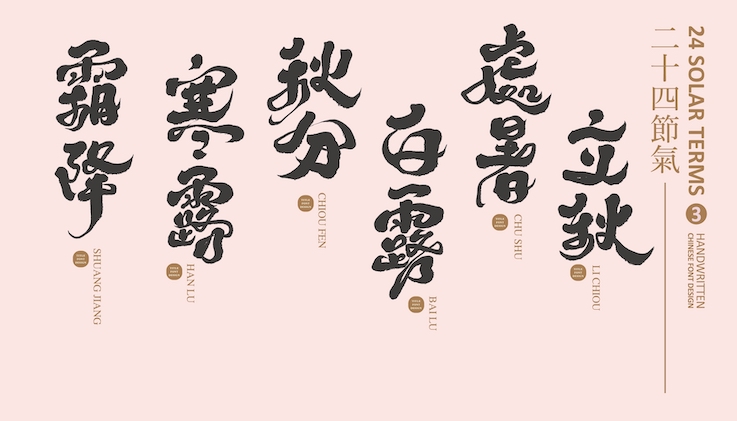

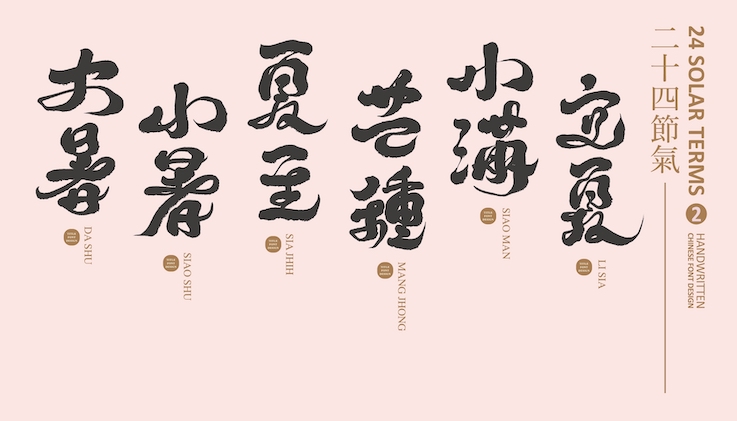

根據季節不同,節氣也會跟著不同。一年分為4個季節、每個季節又跨分6個節氣、每個節氣相隔15天,分別為:

.春季:立春(進入春天)、雨水(冰雪融化、雨水增多)、驚蟄(春雷震響、萬物復甦)、春分(晝夜相等、作物進入春季生長期)、清明(萬物生長、春耕春種)、穀雨(雨量增加、播種季節)

.夏季:立夏(進入夏天)、小滿(作物結果、尚未飽和)、芒種(作物成熟、秋季播種)、夏至(白晝最長、萬物生長旺盛)、小暑(氣候炎熱、夏秋作物開始)、大暑(酷熱時期、雨水甚多)

.秋季:立秋(進入秋天)、處暑(由熱轉涼)、白露(水氣結露)、秋分(秋收秋種)、寒露(露水日多)、霜降(霜凍開始)

.冬季:立冬(進入冬天)、小雪(氣溫下降、降雪開始)、大雪(積雪開始)、冬至(日夜間隔變長)、小寒(進入嚴寒時期)、大寒(最冷的一天)

到了這個時候該這樣做!

每個節氣有每個節氣該有的習俗活動,也經常以台語諺語的形式流傳下來,像是:「夏至,風颱出世」、「雨水節,接柑桔」以及「寒露開花袂結實」,實實在在地形容該節氣到來時,台灣當地的景象。而重要的節日到來,我們又該做什麼事呢,這裡分享幾個特別的諺語:

1.春季:未驚蟄打雷,會四十九日烏

在台灣,春天有另一種形容詞「春天後母面」,形容春天的氣候變化無常,忽冷忽熱,而春天也是最常下雨的季節,常會聽到「立春落雨透清明」,則是在說明如果立春的時候下雨,那一直到清明前會有很多雨。此外,「未驚蟄打雷,會四十九日烏」,則是在說如果在「驚蟄」這天打雷的話,之後的49天會一直下雨喔!

2.夏季:「六月初一,一雷壓九颱,無雷便是颱」

夏季是颱風的季節,台語有一句話說「六月初一,一雷壓九颱,無雷便是颱」,如果在6月初1有打雷的話,就不會有颱風;如果沒有打雷的話,就會有颱風。此外,「六月防初,七月防半」則是在說,6、7月是颱風的旺季,6月初到7月中旬,也是颱風最強的時候,這個時候必須要謹慎提防才行!

3.秋季:「白露水,寒露風」

秋季通常都是即將轉涼的時刻,通常這時候不會有颱風生成,但大自然讓人難以預測,古人憑藉著觀察自然現象來判斷颱風的生成,因此出現了「白露水,寒露風」的諺語,則是在說,如果在「白露」下雨的話,「寒露」就會有颱風出現!

4.冬季:「冬至圓仔呷落加一歲」

冬至對華人來說是一個重要的節日,最初的用意是要祭祀祖先,讓祖先知道這一年即將過去,希望祖先能夠保佑子子孫孫。這樣的日子又被稱為「謝冬」,也因此會看見家家戶戶都在準備搓湯圓,也意味著「大小團圓,準備過冬」。而因為一年即將過去,所以吃完湯圓後,也代表著增加了一歲。

台灣對於節氣的形容真的很有趣,節氣的形容也都是繞著農作打轉,可以看得出台灣在傳統農業社會時,相當在意氣候的變化,因此才會衍伸出這麼多有趣的諺語。而如今因為地球暖化導致氣候變得與以往不同,只能透過俗諺,想像過往人們的生活風貌。