7 年級的顧瑋,外貌秀氣、看似稚嫩,卻早已是多年深耕於台灣農產品牌的重要幕後推手。年紀輕輕的她,享有台大分子醫學研究所的高學歷,卻一頭栽進了台灣在地食材的世界。起初只是剛好自己愛吃、剛 好在咖啡廳打工,又剛好遇見一群志同道合的朋友。一連串的湊巧,卻讓顧瑋成為了跑遍全台、只為追尋美味的食材獵手。

樸實小店 乘載信任的起點

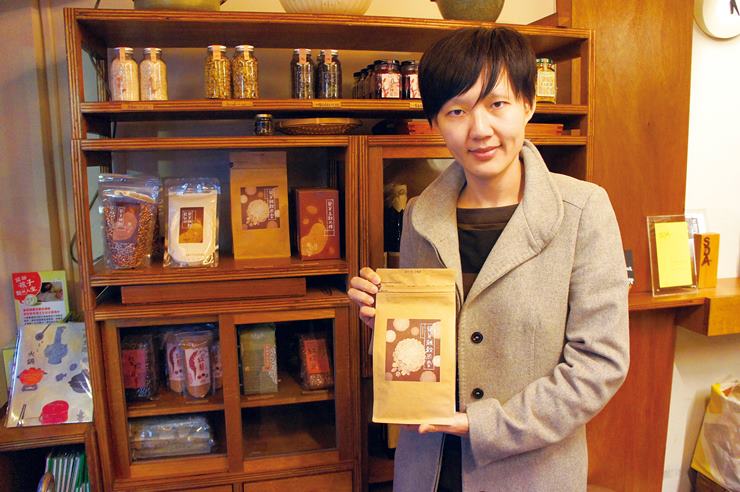

位於金山南路一段的樸實小店─「土生土長」由顧瑋一手打造。燈光昏黃、店面不大,陳列滿滿各式農產商品,都是她四處尋訪而來的美好食材。

「土生土長」對於自家 所販售的產品有著嚴格要求。最基本的標準即是要做到「無農藥」,或至少必須是「無農藥檢出」,這是「土生土長」對於顧客的承諾,也是與農友合作的默契與信任。

店裡最有人氣的商品,是六種口味的美味米果。由「土生土長」尋找各地適合的米穀,請農民協助爆成米果後,裹上手作的奶油焦糖醬,再調入清香的烏龍茶等調味,嚼來酥脆而帶著醇郁奶香。但顧瑋說,店內製作過程最繁複的,其實是發芽雜穀米香(穀粉)和花生油、 芝麻油這幾項商品。

特色產品 以時間耐心淬鍊

米香穀片和穀粉並不難做,辛苦的是讓穀糧發芽的過程。依照自然農法所產出的多種原生穀物,需在有機認證的加工廠內,先經過長達 22 個小時的浸泡,再進行烘乾。發芽製程必須密切注意溫度的控制,用時間耐心等待。最後將這些發芽穀物拌入堅果、油、糖蜜、鹽等進行烘烤。不同穀物混合而成的口感與香氣具有分明層次感,既能做到無麩質殘留,更提高營養價值。

花生油與芝麻油也是店內一大亮點。市面上種植有機花生的比率不到幾%,有機芝麻更是稀少。有機原料難尋,覓得原料後,必須先曬乾。光曬乾就需要比一般花生油製程多上兩三天。製作過程須以低溫焙炒,低溫焙炒的得油率少,加上相對少量製作,成本自然又更提高。

儘管價格高昂,但它的香氣濃郁,氧化程度更僅有市面上其他油品的十分之一。產品製作本身不難,卻都必須投注大量的時間與耐心,嚴謹的製作態度讓食材本身風味能夠完全釋放。即使價格稍高,依然有一群死忠顧客忠心跟隨。

不同品牌 發揚相同理念

顧瑋先後曾經創立不少品牌,從最初的「在欉紅果醬」,到現在的「台灣原味」、「土生土長」等。為了因應目標客群喜好,顧瑋選擇創造出各種品牌風格,提供更多樣化的選擇。然而,即便出自她手的農產品牌多元、各有特色,每個品牌的核心理念其實都相同─推廣台灣各地的優良食材。「其實我一直在做一樣的事情。儘管我做了很多不同的品牌,但那個核心的概念是不變的。」

品牌創立的過程困難而艱辛,但當被問到是否曾為品牌的未來擔憂或是感到挫折,顧瑋只笑著說:「從來沒有。因為根本沒時間啊!」她說,若堅定地相信自己所做的事情是對的、有意義的,你真的沒有時間去沮喪、糾結在那些擔憂和失望中。不如把時間花在修正問題、解決困難上還比較實際。

上山下海 尋找美好食材

顧瑋說自己一開始只是有些「不甘心」。台灣蔚為美食王國,全世界都知道台灣人愛吃、懂吃,卻不多人真正了解本土在地的優質食材;引以為傲的街頭小吃和美食,卻接連爆出食安問題。被吃下肚的食物,沒有任何空間可以妥協。不僅是美不美味的問題,更有安全上的疑慮。

「一個好的產品,總有一天會被發掘,只是時間早晚而已。但前提是,我們有沒有這些好的產品?台灣還是有很多人默默堅持在做這些事情,只是多數人都不知道,他們也沒有管道去購買這些產品。」顧瑋希望做的,就是讓這些好產品能夠被看見、被理解、被接受。

更何況,「食材不光只是食材, 它是一種載體,承載各地不同的風土民情,還有農民傾注的所有心力。」食材的美好風味來自土壤、氣候、農法以及灌注的愛心。顧瑋的每個品牌,都希望能夠創造出這些食材「被需要」的可能性。「好的食物是絕對被需要的。我要做的,是去想怎樣能夠滿足這些需求?怎樣能創造更多的需要?」

當農業成為商業

談到台灣農業現況,顧瑋說:「我 常覺得很奇怪,台灣好像很仇視商人。『商人』就是一種很負面的形容詞。我覺得我就是一個商人啊!有買賣行為不就是商人嗎?商人有好的也有壞的,可是我們可以選擇讓自己往好的方面發展。」「我不希望台灣農業必須仰賴『同情心』才能延續下去。 同情心並不是一種商業模式,它最多只能造成當下某種很強大的效應,但過了,就忘了、沒了。我希望做出的是一種長遠、可以一直持續經營下去的模式。」

顧瑋說,依賴同情心或同理心經營並不是長久之道。當我付給你公平的價格收購;你相對提供給我品質相應的良好商品;消費者購買之後覺得商品優良,便會持續購買;商品品質穩定,彼此建立出信任感,這個商業 模式就能夠永久持續,形成一種「正面的循環」。

與顧瑋合作的農友們都對自己的工作有著強烈的榮譽感。他們不願意群眾只因當下的社會氛圍一窩蜂地前往購買,而是更期待自己的好產品被看見、被信任。他們對自己的產品有著絕大熱情,要求甚至比顧瑋更為嚴苛。這份尊嚴和堅持,讓他們成為農作物的頑強守衛者。

顧瑋深信,只要有優質的產品、 正確而良好的行銷概念、對環境友善的耕作方式,以及對於在地好食材的尊重與珍惜,台灣農業就不會有倒下的那一天。

對食材的「選擇」,對土地的「理解」

近期將於科技大樓捷運站開張的食堂,是顧瑋的下一步。以「米」作為主題。每一季都將挑選出台灣各個地區不同的米穀,搭配當地節氣食材而推出主題餐點。即使新的品牌不斷開創,她自始至終的理念從來不變。她只想傳遞出 一種「選擇」。其它油品或非自然農法所產出的食材並沒有比較次等或是不好,她也並不排斥。她只是想試著散播她自身對於食材的理解、對於食物的看法。

想吃美味的食物、想對於農產品生產者不濫情的尊重、想讓台灣農業能夠正確地永續經營下去。如果你也剛好欣賞這些觀點並願意接受,歡迎到她的小店走走,一起聽聽這些有關 台灣的土地故事,品嘗全新的感動。

顧瑋

- 出生︱1981 年

- 學歷︱台大分子醫學研究所

- 經歷︱在欉紅、不二味、台灣好食協會、 土生土長創辦人